オタク監督として、ケヴィン・スミスやピーター・ジャクソンと並ぶ(?)ギレルモ・デル・トロによる、怪獣とロボットが対決するビッグ・バジェット映画だ。

だいぶ以前から予告編を目にしていたので、子供の頃に(ヴィデオ中心ではあるものの)怪獣映画や特撮映画に親しんでいた私は、そのリッチで迫力のある戦闘描写には、やはりエキサイトさせられてしまった。

怪獣が攻めてくる。巨大スーパーロボットが迎え撃つ。この、今までハリウッドにおいて試されてこなかった題材に、『ヘルボーイ ゴールデン・アーミー』において、見事な「怪獣」表現を成し遂げた、特殊メイク・造形あがりのギレルモ監督が取り組むというのである。

そして同じように、この『パシフィック・リム』という企画は、おそらく日本じゅうの多くの怪獣映画、巨大ロボットもののファンの心をもとらえ、期待を与えていたように思われる。

その期待とは、かつて日本が誇っていた怪獣・特撮映画を、現行の最新技術と、マニア心を「分かっている」だろうクリエイターを用いた、正真正銘のアップデート版として新たに観られるというのがひとつ。

そして、その怪獣・特撮文化が、一部のマニアックなものでなく、かつてのように広く一般にまで波及するのではないかという、本当の意味での「復活」の一歩になるのでは…というものだったのではないだろうか。

しかし、実際に観た本編は、予想し期待したような内容とは、多少違ったものになっていた。

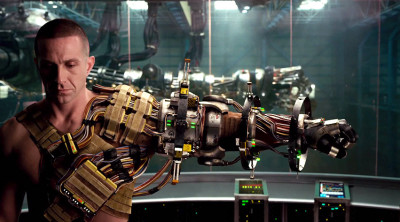

『パシフィック・リム』は、太平洋の海底の裂け目から現れた謎の巨大怪獣と、巨大決戦兵器「イェーガー(ドイツ語で『狩人』)」を操り、怪獣の侵略を阻止しようとする人類の決戦を描いている。

冒頭のシークエンスで、この怪獣と人類の出会いから、徐々に数が増え大きく強くなっていく怪獣と、人類の決戦の歴史を、長めのナレーションとダイジェスト映像で見せられることになる。通常、このようなプロセスは、当然本編として臨場感を持って描写するべき箇所である。

何故、このような手続きを省略するのか。これは紛れも無く、設定の紹介を手っ取り早く消化してしまって、ただ「巨大怪獣と巨大ロボットの対決」だけを、時間を取って延々見せたいという信念からであろう。

『パシフィック・リム』はあきれるほど「怪獣と巨大ロボの対決」しか描いていない。描かれる人間ドラマも、あくまで怪獣やロボにまつわる領域のみに限られているため、脱線やサイドストーリーは全く無いと言っていい。

このような丁寧な説明の欠如、人間ドラマが希薄なために、ひとつの作品として、エモーションの高まりが不十分に感じられるのは確かだ。

私は、ゴジラやアンギラスのソフビ人形をガリガリぶつけて遊んでいた小さい頃、怪獣映画を観ながら、よく「にんげんのお話いらない!」「とちゅうのお歌いらない!」と、怪獣シーン以外の描写について強烈に思ったものだった(東宝の怪獣映画にはよく歌手による挿入歌が流れていた)。私も含めた多くの子供は、邪魔なものを排除して、とにかく巨大なものが取っ組み合って戦う興奮や、かっこいい特撮を見てロマンを感じたいだけなのだ。

たぶんギレルモ監督は、このような子供の感性を理解して、もしくはオタクの心理を尊重して、そういう、今までの怪獣映画への不満を払拭するような、少年や少年の心を持った大人のためだけの極端過ぎる物語の構成を実際に作ってしまったのだろう。オリジナル・サウンド・トラックも、劇中のインストゥメンタルのみの無骨なものになっている。

なんと愛らしく勇敢な試みだろうか。約2億ドルもの巨額な制作費を投入したハリウッド大作で、このような実験的な作劇を行ったというだけでも、ある意味一大事件ではある。

だから『パシフィック・リム』は、怪獣・特撮映画の魅力を、一般にまで波及させる普遍性を獲得しているというよりは、コアな一部の観客、もしくは子供の趣向を追求した、カルト的性質を備えた作品になっているといえるだろう。

『パシフィック・リム』の設定やアクションの魅力を語る上でどうしてもはずせないのが、日本の特撮映画やスーパー・ロボットアニメからの影響だ。

ゲゾラ、ガニメ、カメーバのようなバラエティに富んだ、東宝の怪獣映画を彷彿とさせる”KAIJU”のデザインや、主人公達の操縦する機体「ジプシー・デンジャー」は鉄人28号の姿に酷似しており、「マジンガーZ」のような、頭部コクピットのドッキング(パイルダーオン)や、腕からバックファイアーが噴射される必殺技エルボー・ロケット(ロケットパンチ)、さらに『三大怪獣 地球最大の決戦』においてラドンがゴジラをつかんで空中を飛び、地面に叩きつける描写の再現や、また成層圏での攻防はガメラシリーズを想起させ、「機動戦士ガンダム」の大気圏突入シーンを髣髴とさせる大気摩擦など、ひとつひとつ日本製特撮作品、アニメーションからのオマージュの例を挙げていけばキリがない。

ちなみにギレルモ監督はメキシコ生まれだが、大学卒業とともにアメリカに渡っているということなので、日本放映から13年後の1985年に「マジンガーZ」のアメリカ放映版”Tranzor Z”はおそらく(リアルタイムでないとしても)見ているだろう。

だが、これが純粋に、日本の作品を見続けてきた日本人のオタクの感性と合致するかというと、そこは少しズレがあるようだ。『パシフィック・リム』からは、あくまでアメリカ人のオタクという立場からの趣向が見え隠れするからだ。

日本のアニメがアメリカで放映されるときは、必ずアメリカの視聴者向けに編集が行われ、内容が改変されることが多い。

例えばアメリカで放映された”Robotech”は、編集・改竄された最たる例だ。竜の子プロダクションによって制作された「超時空要塞マクロス」、「超時空騎団サザンクロス」、「機甲創世記モスピーダ」という世界観の異なる三作品をつなげ、ひとつのシリーズにしてしまうような強引な荒業的編集が行われたりしている(アメリカのコアなファンは、そのことに後になって気づき激怒したとか)。

このような編集作業において、ビジネス上の理由の他に徹底され排除されたのは、シャワーシーンなどのお色気描写(何故か日本のロボットアニメではお約束になっている)で、これらは完全カットされた。『パシフィック・リム』における性的な健全性の根には、この除外があるだろう。32歳にして、「綾波レイ」のような美少女パイロットの表層イメージを纏って現れ、しかも違和感の無い菊地凛子の見事さには感嘆する他は無いが、日本の作品であったなら、彼女のボディスーツをもっとセクシーに表現していたのではないだろうか。

ただこのようなお色気要素が全く米国に輸入されなかったかというとそうでもなく、日本のポルノアニメは、”HENTAI”というポルノジャンルのひとつとして陳列された。なので日本製アニメは、米国では基本的にロボとエロが両立することはなかった。偶然にもマイケル・ベイが、映画『トランスフォーマー』シリーズにおいて、ある意味日本的な表現を達成していたのかもしれない。

アメリカでは、アニメーションは基本的に「子供のためのもの」という認識があったし、コアな視聴者・観客以外には、いまだにそのような認識が根強い。だからポルノジャンルを全く除外したロボット・アニメーションを見る(とくに大人の)受け手の意識は、日本のそれとはいささか異なったものであり、またその視聴者層も限定される。

日本の同人誌即売会「コミケ(コミックマーケット)」が、アメリカのサブカル文化のコンベンション「コミコン(Comic-Con)」と、日米のオタクの受け皿として役割は近いのに、しかし実際は別のものになっているのは、やはりアメリカのアニメファンが、より子供向け作品に愛情を持った層であるからであろう。

『パシフィック・リム』は、日本のオタク文化というより、正確には、日本のオタク文化がより健全に漂白された「コミコン」的価値観から描かれている、つまりあくまでアメリカのオタクからの視点で描かれているということになる。そしてそれはもちろん、悪い意味ではない。

もうひとつ、アメリカに日本の作品が受け入れられるときに障壁となる点として、歴史的な意味での「日本的文脈」の存在がある。

例えば、本作のクレジットのラストでリスペクトされている本多猪四郎監督の『ゴジラ』も、『パシフィック・リム』同様に太平洋から現れる。

太平洋は、ミッドウェー海戦や南方戦線、特攻作戦などで、日本兵が多く命を失っている場所でもある。そこから顕現し、さらに「放射能」を撒き散らし都市を粉砕し踏み潰す『ゴジラ』は、高度経済成長で浮かれ始める日本に対する「過去からの批判」であり、罪悪感の象徴になっている。

これに限らず、日本のクリエイターにとって、第二次大戦での敗戦、そして戦争にまつわる歴史認識は、作品のテーマとして何度も何度も現れ、また姿を見せなくとも、根底に絶えず存在してきたといっていいだろう。

アメリカで日本のアニメーションを輸入する「マンガ・エンターテイメント」代表のマーヴィン・グライチャーは、「日本のアニメは未だ極めて日本的な視点で語られている、今後は日本的な要素を残したまま西洋的な語り方ができるはず」と言っているが、このような「日本的文脈」は、アメリカ、また世界各国の視聴者や観客の多くにとって、作品を楽しむ上でノイズになることも多い。

とくにハリウッドで作られる日本的な要素が登場する作品が、どうしても日本人の観客にとって違和感があるのは、表面的な文化の誤解以上に、日本的文脈の欠如があるだろうし、またそもそも始めから、「日本的な要素を残したまま西洋的な語り」をするという達成を目指しているという面も大きいだろう。そして、『パシフィック・リム』もまた、基本的にはその例に漏れない。

怪獣が出現する太平洋は、「未知の外敵の通り道」とだけ説明され、罪悪感の象徴であり怨念や霊体の集合ともいえる『ゴジラ』のような、畏怖を感じるまでに神々しい精神性は、未知の生物たちに操られたクローン兵である『パシフィック・リム』の怪獣には無いように感じてしまう。

そういった意味においては、本作は怪獣の攻撃を防ぐために「世界中が協力する」という、政治的なリベラルさの表明をしているものの、そのテーマが『ゴジラ』程に深刻な部分に達しているとはいえない。やはりここでも、日本の怪獣映画などの根底にある面は、漂白され、より世界的に理解されやすく、その反面、表面的なコピーに収まってしまっているともいえるだろう。

例えば、ブルース・リーの『ドラゴン怒りの鉄拳』のリメイクを撮る際に、敵として描かれる日本軍の存在を、「異星から来た謎の軍隊」という描き方をしたとしたら、やはり本質的に別のものにならざるを得ないだろう。そして、そのような歴史的な裏づけのある「精神性」が宿ったものに比べて、そのようなマイルドさが作中アクションを描く上で、足腰を幾分弱くしてしまっていることは否めない。

無論、排他的な表現が良いという話ではない。例えば、作品がリベラルな世界観を描きたいのであれば、敵がそのグローバル志向を打砕くような種類のものであれば、よりアクションがエモーショナルで燃えるものになるということである。一部の観客によって、本作の物語が「浅い」と指摘されるのは、このような部分においてであるだろう。

そのようなマイルドで間口が広くなっているはずの本作であるが、それでも本国アメリカでの興行において苦戦したのは何故だろうか。

『パシフィック・リム』の制作には全く関係が無いアメリカの自主映画監督であるジェームズ・ロルフ(AVGNの制作者)は、非常にコアな怪獣映画ファンであり、多くの怪獣映画に目を通し、ゴジラシリーズ全ての評をしているほどの怪獣映画通である。彼の趣向や文化体験は、日本の怪獣映画が大好きなアメリカ人という意味で、分かりやすくギレルモ監督の趣向にも近いと思われる。

ちなみに彼は、『ゴジラ』シリーズを観て「なんでいつも日本ばかり狙われるんだ?」と疑問を口にしていたが、まさにその怪獣オタクの典型的疑問に解答を与えてるのが『パシフィック・リム』であろう。ここでは、環太平洋の国々が満遍なく”KAIJU”に狙われるからである。

彼の言によると、彼のオタク仲間のコミュニティのなかでも、「怪獣映画が好き」とか、「ゴジラ映画を観ている」と言うと、馬鹿にされることがあるという。コアなオタクのなかでも、ゴジラや、スーツを用いた怪獣の特撮映画は「古臭い」、「陳腐である」と感じる者が多く、ロルフはそれなりに肩身の狭い思いをしていたらしい。

おそらくアメリカで『パシフィック・リム』のような企画がなかなか現れなかったというのは、このような状況もあったのではないか。アメリカにおける日本の怪獣映画好きは、アメリカのオタクの中で多数派とはいえず、特撮作品の洗礼を受けた日本の、ある年代以上の体験とは異なるはずである。

しかし『パシフィック・リム』は、ロルフのようなごく一部の重度なオタクの希望を最大限叶え、怪獣映画に馴染みの無いアメリカの少年、また全世界の少年達に、ギレルモ監督が少年時代に感じた興奮以上のものを紹介しようとする。

だからこそなお一層、ギレルモ監督の試みは感動的で愛らしい。本作のバランスが悪く、映画作品としていびつなものになっているというのは、監督の愛情から生まれている部分もあるからである。

冒頭のナレーションの後、すぐに”KAIJU”が現れ、イェーガーが洋上に出撃し、戦闘が開始されるシークエンスからすぐに心をつかまれる。

観客もイェーガーのコクピットに乗って動いている感覚が味わえるのは、撮影に使われた巨大なコクピットを模したセット自体が、遊園地のアトラクションのように、実際に揺れ動く仕掛けになっていて、出演者の体重移動にリアリティがあるからである。このようなアナログ的な造形表現こそ、ギレルモ監督が得意とするところである。

脚本や設定、また撮影やカットの構成に見るべき点はあまりない。だがそれよりは、ギレルモ・デル・トロを含めた、優秀なクリエイター達による、アナログ、そしてデジタル両面における優れて実在感のある造形物、豪華な美術をとくに評価すべき作品であろう。そのような面において、きわめて眼福を味わえる映画になっている。