「神はどこへ行ったか?私があなた達に言おう!私達が神を殺したのだと!あなた達と私がだ!私達は皆、神の殺害者だ!」

-フリードリヒ・ニーチェ「悦ばしき知識」-

夥しい数の「決闘の鐘」が鳴り響く。

塔の展望室の中に、男と女が並んで外を見ている。

そこは、小中高一貫校「私立 鳳(おおとり)学園」の理事長室だ。

ふたりは、理事長の娘と婚約し、鳳家と養子縁組をしたことで、理事長となり学園の実権を握る、鳳暁生(おおとり あきお)と、その実の妹であり、この学園に在学している女生徒、姫宮アンシーである。

カットがふと切り替わった隙に、いつの間にか暁生の姿が消え、理事長室にはアンシーだけになっている。

カメラがものすごいスピードで引き、階段に沿って、さらに剥き出しの階段に沿って上空へと上っていくと、天空の薔薇園が現れる。そこは、学園の秘密の決闘ゲームが行われる決闘場でもあるのだ。

ここで真紅の薔薇に囲まれながら、長い髪の少女がうなだれ、少年がそれを見下ろしている。

少女は天上ウテナ。少年は、暁生に似た姿に見えるが、より若く見える。

しかし暁生が成長した姿で登場する同じシークエンスで、若い暁生が登場することはあり得ない。彼は一体誰なのか?

これが劇場版『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録』のオープニングであり、また作品の設定と秘密を象徴する図式である。

「少女革命ウテナ」は、TVシリーズとして制作された、少女向けアニメーション作品であり、その特異な世界観と耽美的表現、またエッヂの効いた、ときにアバンギャルドな演出と、同性愛・近親相姦という、数々のタブー表現に勇敢に踏み込む、一種暴挙ともいえる姿勢によって、より高い年齢層の視聴者の支持も得てヒットし、結果的に劇場用作品まで制作されることになった。

にも関わらず、この作品の物語をしっかりと理解するのは至難だ。

とくにTVシリーズ中盤くらいから、状況説明の欠如と秘密主義が幅を利かせ、さらにセリフやナレーションが、分かりやすく事態を伝えてはくれないからである。

ここで描かれている数多くのマニエリスム的表現や、謎めいたエピソードは、大きなテーマを構成するひとつのピースでしかなく、もはや後半において、観る者は、それら断片をつなぎあわせ、ストーリーを類推する他なくなるのである。このような作劇・演出スタイルは、少女向けのアニメーションとして、通常ならばあり得ない在りようだろう。

このTVシリーズの、多くの少女向けアニメーションと異なっている世界観とは、「アニメーションでありながら、あたかも舞台劇風に演出している」という点が個性としてあげられる。

それを醸成しているのは、複数の美術スタッフによる、背景の書き割化的アグレッシヴ表現、「ベルサイユのバラ」や「エースをねらえ!」など少女マンガ風のヴィジュアルをパロディ化したキャラクター、脚本の時代がかったセリフまわし、そして最も独特な、かつて寺山修司が主催した実験劇場「天井桟敷」の演出や音楽を担当し、解散後劇団「万有引力」を結成したJ.A.シーザーによる、全て各話新作の、シュールレアリスティックかつ凄味のある、合唱曲の劇中使用などである。

とくにこの合唱曲は、番組の放送時間であった夕方の平和なお茶の間を、先述したようなエロティックな要素とともに、アングラ演劇の世界にも引きずり込み、学校帰りの少女視聴者がそれを熱心に見つめるという、奇妙な構図をつくり出した。

幾原監督も演出を務めた、「美少女戦士セーラームーン」シリーズ後期にて、すでにその特異な演劇風表現は数多く見られたのだが、このような手法を取り入れるというのは、商業アニメとしては相当に実験的な演出である。

だが、劇場版においても狂言回し的存在として使用されている「影絵少女」が、影絵でありながら手描きアニメとして表現されているのは興味深い。実際は、2Dアニメーション表現として製作した方がかえって簡単だという事情があるのだろうが、ここでは結果的に、「アニメーションで描かれる演劇性」という特異性の強調として機能する。

ちなみに、幾原監督は庵野秀明監督との交流があって、TVアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」に登場するナルシスティックなキャラクター、「渚カヲル」のモデルになったともいわれているのだが、同作品の最終2話の突然の演劇的手法へのシフトチェンジは、幾原演出の影響だということも知られている。

だが「少女革命ウテナ」にとって最も重要な点は、そのような表層的な面白さ以上に、実験演劇風の舞台設定が、非常に深刻な意味を持って、作品のテーマを照らしたことであり、また同時にそれが影を落としている、このような複雑な状況を、視聴者に理解されないことを恐れず、そのまま難解なかたちで扱ったということである。

「少女革命ウテナ」で描かれるあれこれを、様々な人が語るとき、それぞれかなり異なる解釈が生まれてしまうのは何故だろうか。

それは、この作品で描かれるあれこれが、何層もの内側が存在するマトリョーシカのように、それぞれのレヴェルでの解釈が可能な構造になっているからである。

例えば、作中の「世界を革命する」ということばについても、そうであるように。

純粋なストーリーのレヴェル、哲学のレヴェル、アニメーションの可能性を追求するレヴェル、視聴者へ伝えるべきテーマのレヴェル、これらが絶えず、それぞれに異なる解答を出し、かつそれらが錯綜し部分的に融合しているため、一面的な解釈をすれば、他人の解釈と全く異なるものになってしまう。だから、それらが矛盾したとして、一概にどちらか一方が絶対的に間違っているとはいえないだろう。

それはとりもなおさず、作品で描く情報を、故意に制限し、かつ抽象的に表現している部分が多いからである。

ここで重要なのは、描かれているものを解釈するときに、自分がそれをどのレヴェルとして理解したのかを整理することである。

ただ、ここで全ての解釈を列挙するには、あまりにも時間が足りない。だから、それぞれのレヴェルにおいて、重要な点、興味深い点に限り記すことにする。

そもそも、「少女革命」とは何なのか。

「革命」とは、「被支配者が、支配者のシステムを崩壊させること」である。

寺山修司の映像作品、「トマトケチャップ皇帝」(作曲:J.A.シーザー)は、子供が武力で大人の社会を打倒し、大人を拷問するという物語である。

さらに、その前身となり、「トマトケチャップ皇帝」とほぼ同じモチーフが描かれたラジオドラマ「大人狩り」の脚本では、「こども革命」というキーワードが登場する。

「こども革命」は、大人が子供のために用意したシステムを全て拒否し、消滅させ、子供による子供のためのシステムをつくろうとするものだった。

具体的には、大人を殺し、学校を打ち壊し、童話を焚書し、既存の公共施設を爆破するといったものだ。

ここで打倒されたものは、大人が子供に「こうあって欲しい」とする幻影を押し付けるというシステムである。これは構造として、「少女革命」とほぼ大筋で一致したものだと考えられる。

ここから、劇場版を語る前に、まず順番として、TVシリーズ版について解題したいと思う。

(※内容を完全に明かすので、未見の方はご注意ください)

「少女革命」、「こども革命」

TVシリーズ作中において、鳳暁生は、天上ウテナをあらゆる意味において支配しようとする。

大人と少女いう立場から、「少女を大人へと変える」社会通念において。

理事長である立場から、「少女を大人へと変える」学園というシステムにおいて。

男と女という立場から、「少女を大人へと変える」恋愛というシステムにおいて。

そして「王子」という「少女を大人へと変える」物語のシステムにおいて。

ここでは全て、システムは「少女を大人の女性に変える」という意図と効力を持って機能する。それらを総称して、「アンチ・少女システム」と呼びたい。

ウテナは、あらゆる敵・誘惑に打ち勝ち、「アンチ・少女システム」を打倒しなければならない。

では何故ウテナは、それを打ち壊す必要があるのか。

物語の発端でもある、ウテナの幼年時代の秘められた思い出が明らかになる34話を思い出して欲しい。

両親を亡くし絶望に打ちひしがれるウテナが、礼拝堂で棺の中に隠れて、自らの死を願っていると、そこに暁生が現れ、彼女に「永遠」を見せる。

「永遠」とは、魔女として終わり無く責め苦を受け続ける姫宮アンシーの凄惨な姿だった。

「永遠なんてない、なのになんで生きてるんだろう」と言っていたウテナは、彼女を救うために「世界と向き合う力」を取り戻し、そのとき既に「薔薇の王子」でなく「世界の果て」となってしまった暁生の代わりに、自分が王子となることを決意する。

「もし君が大きくなっても、本当にその気高さを失わなければ、彼女は永遠の苦しみから救われるかもしれないね、でも(中略)君は女の子だ、やがては女性になってしまう」と嘆息する暁生に、「なる!私はきっと王子様になる!」と応えるウテナ。彼女はこの出来事を忘れてしまうが、「自分が王子になる」という信念だけは残り、成長することになる。

物語のそもそもの発端において、「アンチ・少女システム」との対立構造が出来上がっている。そしてシステムは、「少女を大人の女性に変える」ために、少女の「気高さ」を奪おうとする。

ここでいう「大人」とは、気高さ・純粋さを失って、システムに支配され汚れていく人間のことである。

人が汚されず、気高い精神を保ったまま生きていくためには、つまりはシステムを破壊する、「世界を革命する」しかないのである。

ちなみに、幾原監督が集めた 「少女革命ウテナ」制作集団は、「ビー・パパス(パパになれ)」と名づけられているが、これは、逆に大人になりきれていない、制作者側が「子供」という立場から作品を作るという意図があっただろう。

「少女革命ウテナ」のテーマは、社会通念、学園、男、王子の物語(女とは守られる対象であるという概念)がかたち作る、大人の用意する邪悪な「アンチ・少女システム」を示し、さらにこれを崩壊させようとする、「気高さ」という名の、「革命精神」の啓蒙である。

少女達に、大人に負けず純粋さを失わないウテナに、希望を見出して欲しいのだ。

難解で曖昧にも思え翻弄されがちな内容の中で、このテーマ部分はしっかりと安定している、していなければならないはずである。

逆にいうと、その枠を歪ませるような矛盾が、ストーリーを読み解くうえで発生した場合、誤読だということが分かるということになる。

「アンチ・少女システム」のうち「王子の物語」は、「こども革命」における、大人の与えた「童話」と同じ意味だろう。

「王子の物語」は、大人が少女の成長の在りようを規定する概念である。

これは現代でいうと、「しっかりした会社に勤めるサラリーマンと結婚し、主婦として一男一女をもうけ、高級住宅地に一戸建てを建てて余生をおくる」という、漠然とした日本の女性にあらかじめ用意された幸せの概念であり、ロール・モデルであり、一種の童話と呼べるものである。

実際には、少女は宇宙飛行士にも、経済アナリストにも、映画監督にも、思想家にも、王子様にもなれる可能性があるはずなのに。

「少女革命ウテナ」は、天上ウテナが学園の王子として、薔薇の花嫁・姫宮アンシーを従え、他の王子候補と決闘ゲームを戦っていくというストーリーである。

そもそも、この学園の決闘ゲームとは、鳳暁生によって仕組まれたものであった。

そして、その目的は「鳳暁生が王子(ディオス)の力を取り戻し、彼自身が世界を革命すること」であった。

そのために彼は、「薔薇の門(「薔薇の門」は決闘場の入り口にもあるが、この場合「薔薇の王子の城の門」の意)」を開ける必要があった。

さらに薔薇の門を開けるために用意したものが、「薔薇の花嫁(姫宮アンシー)」、「姫(天上ウテナ)」、「ディオスの剣(ウテナから抽出した)」という三つのアイテムだった。

つまり、目的達成のためのアイテム集めが、決闘ゲームの隠された意味なのである。

しかし、これが分かりづらいのは、そのような象徴が抽象的過ぎることで、具体的にそれが一体何を意味するのか、作品の中で明示されていないからだろう。

幾原監督が参加した、「美少女戦士セーラームーン」シリーズは、従来ならば守られるべき女の子が、逆に正義の味方として戦うという、アクティヴで美しい、フェミニズム的な「新しいヒーロー像」である。

しかし、「少女革命ウテナ」のアイロニーを見るにつけ、「美少女戦士セーラームーン」後期を終えた幾原監督、その高校時代からの友人でもある脚本家・榎戸洋司には、そのヒーロー像に、ある種の違和感や反抗心を感じていたのだろうと思わせる。

そこで描かれた「戦う女の子のヒーロー」というものが、じつは古い価値観の裏返しに過ぎず、逆に旧来の価値観を強化することになるのでは…?という疑問から生まれているはずだ。

つまり、ディズニー・アニメーション『眠れる森の美女』などで描かれる、王子、姫、敵(魔女や怪物)という童話やエンターテイメントの図式の役割を少し変更し、王子を女の子に、姫を「彼氏」にしただけで、これでは男性優位が女性優位になったという意味しか持たされず、性差の断絶の助長につながる懸念さえあるだろう。

ここに、表面にただ現代的スパイスをふりかけるような方法で、現在の視聴者である少女達に向け伝え続けることに、彼らは意義を見出せなくなったのかもしれない。

これはなにも、『眠れる森の美女』や「美少女戦士セーラームーン」シリーズだけの話ではない。「ヒーロー」、「敵」、「ヒロイン」という要素から形作られる単純な構造の物語は、エンターテイメント作品における定番中の定番であり、そのテンプレートに役を割り振るというイージーさに、いかに多くの作品が支配され、かつまた受け手に求められていることか。

作り手は、その価値を打破して見せなくてはならない。作品世界を童話から解放することが、「世界を革命する力」であり、その姿勢を視聴者に示さなければならない…そのように彼らは考えるのである。

「王子はつらいよ」

暁生は、幼い頃のウテナと礼拝堂で出会う以前、「ディオスの力」、つまり「気高さ」を持っていたという。

これについて、鳳学園演劇部の演じる影芝居「薔薇物語」、そして暁生自身が語る童話風の「薔薇の物語」にて、それが失われた理由が明かされる。

●影芝居「薔薇物語」

世界中の女の子がお姫様だった頃、「薔薇の王子様」という存在がいて、女の子を脅かす魔物を退治していたので、世界はまだ闇に包まれていなかった。

そこに魔女が現れて、王子を幽閉してしまい、世界は闇に包まれてしまう。

魔女は王子の妹だった。「お姫様になれない女の子は魔女になるしかない」と魔女は語る。

○童話「薔薇の物語」

村はずれの小屋に、満身創痍のディオスが横たわり、傍らのアンシーが、彼の手当てをしている。

娘を脅かす魔物との戦いを依頼する民衆が小屋を包囲し、小屋の中のファックスからは、ひっきりなしに依頼書が排出されていく。

死を決意して、彼らを救おうと起き上がるディオスを、アンシーは押しとどめ、彼女はひとりで民衆の前に進み出る。

「ディオスはもういないわ、彼は私だけのものだから、あなた方の手の届かないところへ封印しました」と彼女が告げると、民衆はアンシーを魔女と呼び怒り狂い、彼女を無数の剣によって串刺しにする。

彼女は永遠にこの苦痛から抜け出せないだろう。

このふたつの寓話は、「魔女が薔薇の王子を自分だけのものにする」という意味において、基本的に同じものといえる。

しかし、前者は外側から見たものであり、後者はディオスが見たものだ。

ふたつの同じ話を同時に描いたというのは、この微妙に違うふたつの寓話の、異なった点が重要だということである。

前者では、「薔薇の王子様」が颯爽とした無敵の正義のヒーローとして認知されているが、後者においてはボロボロに疲れきった生身の少年として描かれる。

前者では、アンシーが嫉妬から魔女になったのに対し、後者ではディオスを救済するために魔女になったという。

これが劇や童話風に表現されているのは、ここで展開される「王子の物語」が、純化された形而上的な論考のようなものであるからだ。

影芝居「薔薇物語」で、「世界中の、お姫様である女の子達」が望む「魔物を退治する王子」という構図は、「女性は気高い男性によって守られるべき存在なのだ」という概念を別のかたちで表したものである。

つまり、全ての女の子は、白馬に乗った王子様…自らを鍛錬し、生活力を持って、紳士的な態度で接する男性像を求めているという。

ここでいう「薔薇の王子様」とは、全ての男性に投げかけられた「期待」なのだ。

しかし「薔薇の物語」では、肉体がそれについていっていない。これは、期待に対し実態が伴っていない、女の子が期待する王子様を体現するような生身の実体など存在しないことを指し示している。

「世界の果て」となってしまった暁生は、「王子様など、世界のどこにもいない」と、涙を流す。

期待される「魔物を退治し続ける王子」は、例えばTVの戦隊ものや、アニメーション「アンパンマン」の主人公のようなものだ。

例えば、この文章を読んでいるあなたは、自分がアンパンマンになりたいと思うだろうか?

アンパンマンの日常生活は、パトロールが中心だ。困っている人、お腹を空かせた人間に自分の顔を分け与え、バイキンマンとの度重なる戦闘で、連日命のやりとりをしている。

道に行き倒れているカバオくんを助け起こすと、「お腹が空いてるんだ、アンパンマン」と言う。よくよく聞いてみると、「今日は朝ごはんを食べるのを忘れちゃったんだ、アンパンマン」と言う。

何故自分はこんな底なしの間抜けを、自分の顔を分け与えてまで助けなければいけないのか。カバオくんが朝ごはんを食べ忘れたのは、一度や二度ではないのである。アンパンマンはTVアニメーション作品において、煉獄につながれた、呪われたヒーローである。

以前、ハンカチ王子、ハニカミ王子など、「王子」という偶像をスポーツ少年に、また氷川きよしやヨン様に当てはめることが流行したが、あれも同じことだ。

彼らだって人間なので、人並みに汚い欲望も様々あるだろう。しかし、世間様の期待は、それを表出することを許そうとはしない。

いつでも彼らは清廉潔白で、優等生的な発言をし、それなりのパフォーマンスを求められる。

こういったプレッシャーは、男性側における処女信仰や、「女性はおしとやかである」ことを望む、つまりは「お姫様信仰」の裏返しのようなものでもある。

この勝手な期待は、「薔薇の物語」では迫りくる暴徒として、恐怖の対象として描かれている。

最終回、生徒会の集まりにおいて、有栖川樹璃は、ある少年の話をする。

むかし、川で姉が溺れ、それを助けようとした少年が溺れ死んだ。姉はその少年の名を忘れてしまい、「冷たい人だなあ」と思った樹璃自身もまた、少年の名を忘れている。

この挿話は、命を捨て人を助けるという、犠牲的精神を持った気高い王子様的行為が、きわめて過酷なものであるのと裏腹に、いかに割に合わないかを教示するものだ。

ディオスには、はじめから全ての女の子を救済する能力などなかった。

アンシーが封印したという「ディオスの力」は、だから本物の王子の力などではない。

「封印」とは、王子という役回りからディオスを解放する方便であり、そのことで彼女は、民衆の怨嗟を一手に引き受ける「魔女」になった。

「王子の物語」なるシステムでは、「王子様」、「お姫様」、「怪物」というトライアングルが形成されるべきだが、王子様が脱落したとき、アンシーはそれが幻影に過ぎないという事実を隠そうとしたのである。

「革命のという名の決闘」において、暁生がウテナに「王子様は俺、そしてお姫様は君だ」と言った瞬間、姫宮アンシーの体から衣装が剥ぎ取られ、魔女の衣装へと自動的に変る。

そしてアンシーは、ウテナの薔薇の花嫁でありながら、彼女の背に剣を突き立てる。これは物語の中で、自分を献身的に助けようとする親友を裏切る行為である。

彼女は、舞台装置によって彩られた物語の中で、自ら悪役である魔女を、意図的に演じることで、魔女という役割に完全になりきる。

つまりここでも、彼女は物語の中で、打倒されるべき醜悪な魔女としての役割を引き受けている。

暁生は、「王子の物語」を復活させ、本当の王子の力を手に入れるために、トライアングルを再び形成しようとする。

じつは、本当の王子様は存在する。

それは、礼拝堂でウテナが目にした暁生の姿である。

王子になると決意した彼女の心の中だけに、彼女の理想である本当の王子様、ディオスが存在する。

決闘ゲームにおいて天上ウテナが無敵の強さを誇ったのは、決闘場でプラネタリウム型の幻影機械が顕現させるものが、彼女の心を投影した「無敵の王子様」だったからだ。

だからこそ暁生は、ウテナの心を具現化した最強の「王子の剣」で、「世界の果て」を具現化した薔薇の門を破ろうとしたのである。

さて、童話でよく描かれる典型的な、王子が登場する物語では、ハッピー・エンドが「××は王子様と一緒に、お城で幸せに暮らしました」、そして「永遠に…(Ever after.)」と結ばれる。

このような物語では、そのエンディングの先を読者・聞き手が知ることは出来ない。物語は王子と姫が住むことになる城の門までしか存在していないということになる。

つまり、自分のいる「世界」が「物語」であるのならば、世界はそこで断絶しているのである。

鳳暁生が「世界の果て」と自称する理由は、世界の秘密に気づき、「薔薇の城の門」に象徴される世界の限界を認知しているからに他ならない。

「少女革命ウテナ」で語られる「永遠」、「世界の果て」は、だからここでは「夢の限界」の意味と同義であり、つまりは「絶望」なのである。

鳳暁生は、世界が物語であることに気づき、城門という「絶望の淵」の前に立っている。

しかし、彼はだからこそ、その城門の先に進み、新しい世界に到達することを望む。それが、絶望を打破する唯一の道だと信じて。

天上桟敷の最終公演となった「レミング 世界の涯てへ連れてって」では、タイトルのとおり「世界の涯て」というキーワードが登場する。

「世界の涯て」は、それ以外にも寺山作品に登場する概念である。

「少女革命ウテナ」がいう「世界の果て」とは、この「世界の涯て」からとられていると思われる。

ちなみに舞台では、「世界の涯てとは、てめえ自身の夢のことだ」と語られている。

難解、ケレン、ユーモア、そして超現実的な描写を評価される幾原邦彦監督の演出だが、実際、それら特徴は、天井桟敷を含めた寺山修司の描く世界と非常に近しく、また大きく影響を受けていることが分かる。

ちなみに、本作の主人公である「天上ウテナ(台=うてな)」という名前は、植物をモチーフとしている登場人物の名前の中で、「花のがく」を意味するものだが、「天井桟敷」を改変したもののようにも感じられる。

ちなみに、寺山の作品には「黙示録」というものもある。

「少女革命ウテナ」において最もおそろしいシーンは、「世界の果て」が、ウテナと視聴者の前に示される場面である。

今まで決闘場だと思っていた場所は、じつは理事長室であり、胸から生まれる剣も、突然変化する衣装も、舞台装置も、全てはプラネタリウム型の幻影機械のつくる夢であり劇場であった。

しかし、夢の範囲はどこまで及ぶのだろうか。

そもそも、決闘場があるのは学園裏の森の中であったはずだ。理事長室のある棟は、校門を入ってすぐ正面なので、学園内にいる者にとって、これでは真逆の方向である。

また、学園内にいた生徒の体から王子の剣が顕現していたことを考え合わせても、少なくとも学園内の全てが、暁生を主演とした劇場であったといえるだろう。

そして、物語の全てが、この理事長室の中での出来事であるようにも思えてくる。

物語とは、劇場であり、夢であり、かつまた世界なのである。

「少女革命ウテナ」は、「鳳暁生の夢」であり、「脚本家の書いた物語」であり、「演出された虚構」であったに過ぎない。

それは幾原邦彦や榎戸洋司を含めた、作家としての限界であり、「世界の果て」である。

物語における典型が、「王子と姫と魔女」というトライアングルだとして、それをあらかじめ知っていて利用している鳳暁生とは何なのか。

鳳暁生は全てのキャラクターのなかで、狂言回しである影絵少女達とともに、最もユニークな存在である。もちろんここでは、胸をはだけて、走行する車の操縦席からボンネットに乗り移るという類のユニークさではない。

明示されていないが、じつは、彼こそ「この世界が虚構である」………つまり、作品内に登場するキャラクターでありながら、自分がいる世界が「物語」であることに気づいているという、メタフィジックな存在なのである。だからこそ彼は、物語世界の中で、ハッピー・エンディングに必要なものを、ピンポイントで用意する準備ができる。

鳳暁生と契約し、システムの強化と「薔薇の門」を出現させるために、この舞台装置を作らされることになる天才高校生、御影草時は、暁生の考えに対し、「永遠を手に入れようなんて、永久機関のカラクリを作り出そうとするようなものだ、人はもっと謙虚に、神様の与えてくれるものに感謝してればいい」と言っている。

キャラクターが物語の枠組みの中で、ルールをコントロールすることは不遜な行為だということだろう。暁生は、作り手の投影でもあり、共犯者でもある。

しかし、これをそこまで意外に思う必要は無い。寺山修司が「天井桟敷」で書く戯曲では、役者が演じるキャラクターが、舞台の虚構性に気づくことなど、むしろ日常的でさえある。

「操っていたものの一番後にあるものを見ることなんか誰にも出来はしない。たとえ、一言でも台詞を言った時から、逃れることの出来ない芝居地獄。終わる事なんかない。どんな芝居でも終わる事なんかない。ただ、出し物が変わるだけ。さあ、みんな役割を変えましょう。衣装を脱いで出て来て頂戴!」-寺山修司(天上桟敷)「邪宗門」-

暁生の意志により、王子候補達によって組織された生徒会は、生徒会長・桐生冬芽をはじめとするデュエリストの情報交換の場所でもある。

彼らが集まるとき、必ずこのような文句が唱和される。

「卵の殻を破らねば、雛鳥は生まれずに死んでいく 我らは雛、卵は世界だ。

世界の殻を破らねば、我々は生まれずに死んでいく 世界の殻を破壊せよ 世界を革命する為に!」

この文句の表現は、すこし変化を加えてあるものの、ドイツの文学者、ヘルマン・ヘッセが偽名で書いた小説、「デミアン」からの引用である。

「デミアン」は、ラテン語学校に通う少年、シンクレールが、謎めいた新入生デミアンと出会い成長していく物語だ。

デミアンは、シンクレールの机の本の中に、メモ書きのような紙片をはさむ。シンクレールがそれを開けると、中にはこのように書いてあった。

「鳥は卵から抜け出ようとする 卵は世界だ 生まれようとする者は ひとつの世界を破壊せねばならない 鳥は神に向かって飛んでいく 神の名は アブラクサスという」

アブラクサスは、キリスト教にとって異端の「グノーシス主義」の神である。

デミアンは、自分の世界を破って新しい世界に進むためには、キリスト教への信仰心さえ捨て、自分にとっての新しい神を信じる必要があるという。

「少女革命ウテナ」では、このような今まで信じていた旧弊なひとつの世界観を、卵の殻であるとし、個人個人の棺であるとも言った。

生徒会メンバーにとって、鳳暁生はデミアンである。

また、寺山修司が監修する、ゲイや性差別の解放をテーマとした、音楽や朗読劇などが収録された天井桟敷レコード作品、「薔薇門」の中の、J.A.シーザーの歌う「君は答えよ」では、ゲイの権利向上のため様々な文化活動を行った東郷健によるアジテーションに、「おおとりは、いつ羽ばたくのか」という表現がある。

ここから、「デミアン」からの影響が感じ取れると同時に、「少女革命ウテナ」の鳳暁生、また彼が目指した「薔薇の門」へと結びついていくように思われる。

そして東郷健が唱えたのが、「ゲイ・レボリューション」だったのは興味深い。

デミアンとシンクレールは、旧約聖書に登場する「カインとアベル」の授業を受ける。兄カインが嫉妬により弟アベルを殺すという神話の歴史である。

授業の後で、デミアンは、「教師はカインが悪いと言っていたけれど、ひとつの物語でも、見る視点を変えれば、その物語は全く違う意味になり、深い内容になることがある」とシンクレールに言った。まるで「少女革命ウテナ」における、「薔薇物語」と「薔薇の物語」のように。

カインは額にしるしを持っていた。デミアンは、「カインは忌み嫌われる存在だが、実は彼は正しく、現代に生きる彼の精神を受け継ぐ末裔も勇気と個性を持った人間であり、その証拠に、ひたいにしるしを持つ」と言った。

大多数のアベルを信じる末裔と、ごく少数のカインを支持するマイノリティがいるというのである。デミアンはキリスト教を失墜させようとする悪魔でもあるし、友をアウトサイダーへと導く伝道師であるともいえるだろう。

同じように、額にしるしを持つ暁生が、「薔薇の刻印」を優れて個性的な人材に配っていたのは、デミアンが「カインの末裔」の「しるし」を語り導いたことと符牒を見せる。

「デミアン」は、シンクレールが、自分がデミアンに似た姿になっていることを発見することで終わるのだが、これは決闘においてウテナとディオスが重なり合う瞬間に似ている。

シンクレールは、自分の中にデミアンを見る。デミアンは自分の心の中にいることに気づくのである。

「少女革命ウテナ」の結末について語ろう。

3つのアイテムを手に入れた暁生は、幻影機械を使って自身の想いを具現化した「薔薇の門」を破るために、ウテナの気高さの象徴である「王子の剣」を突き立てるが、脆くも剣は折れてしまう。彼は失望するが、他日を期して、無数の剣を体に突きたてられているアンシーを尻目に、ピンク色の南国カクテルを飲み休憩にはいる。

アンシーに裏切られ傷ついたウテナは、瀕死の状態で、暁生が諦めた薔薇の門へと、彼と入れ替わるように向かった。

ウテナはもともと、「世界を革命する力」に興味は無い。彼女の想いは、アンシーを永遠の苦しみから救うことである。

ウテナは自分を裏切り、剣を突き立てたアンシーを許している。それは、彼女が苦しみから自殺しようとする場面を見ており、彼女と互いにむき出しになった本心に触れ合ったことで、王子様のために魔女として犠牲になるということを、本心では拒否しているということに気づいていたからだ。

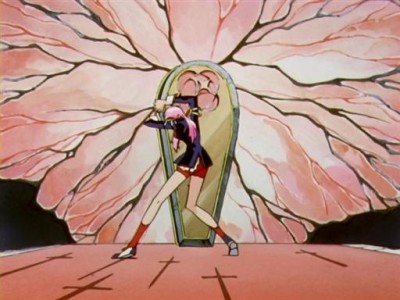

いつしか、薔薇の門は薔薇の棺に変っていた。棺が、閉塞した世界の象徴であるならば、この棺は姫宮アンシーにとっての世界のはずだ。

ウテナは、自分のいる世界を革命するのでなく、アンシー個人の、暁生への依存心を解放しようとしたのである。

棺の中のアンシーを見て、ウテナは「やっと、会えた」と言った。そこには、暁生の影響下にない、薔薇の花嫁でない本当のアンシーがいたからだ。

薔薇の門が棺に変り、その蓋が開き始めたのに気づいた暁生は、驚愕し、ウテナに呼びかける。「やめろーっ!開けるな!どうなるか分かっているのか!」

「少女革命ウテナ」は、王子様の物語である。けして王子様は魔女を助け出そうとしてはならない。何故なら、それは「物語」であることを放棄することに他ならない、想定外の出来事だからである。

ウテナの行動は、物語世界自体を崩壊させていく。夥しい数の剣は猛り狂い、決闘場が崩れる。

彼女達が手を伸ばし触れ合った瞬間、棺の足場は崩れ、アンシーは落下していく。

そして行き先を失った剣は、物語世界を崩壊させることで、世界の元凶たる魔女となってしまったウテナへと降り注ぐ。

気がつくと、学園からウテナという存在は消えていた。物語の健全性を保つため、ウテナの側が物語世界からはじき出され、「いないこと」になってしまったのだ。

「消えてしまった彼女は、この世界ではただの落ちこぼれだったんだ」理事長室で新たなデュエリストへの手紙を書きながら暁生はつぶやく。

しかし、アンシーはその場に眼鏡を捨てて言った。

「あの人は消えてなんかいない、あなたの世界からいなくなっただけ………さよなら」

理事長室に暁生を残し、制服を脱いで、私服姿で学園の外に出るアンシー。

確かに、ウテナは「王子様の物語」においては邪魔な存在でしかなく、いない方がいいのかもしれない。

しかしウテナという気高い魂は、シンクレールの心の中にデミアンが宿ったように、ウテナの心にディオスが宿ったように、純粋な「王子様の剣」として、アンシーの心に突き刺さった。

10年後、「いつか一緒に輝いて」と言ったウテナは、いまアンシーとともにある。

そして、自分の世界を革命したアンシーは、新しい世界のどこかにいるかもしれない、魔女としてはじき出されたウテナを探しに、外の世界に旅立ったのである。

解放されたアンシーは、ひとりの女の子であり、視聴者である少女の象徴でもある。

ひとつ上のレヴェルでは、視聴者自身が、たとえこの難解なストーリーが理解できなかったとしても、少女時代のウテナのように、全てを忘れ去ったとしても、「ウテナ」という気高さを心にとどめて欲しいという、制作者の志の高さが伺える。

TVシリーズ「少女革命ウテナ」は、このような数層にも入り組んだ万華鏡のようにきらびやかな劇場のような作品だ。他のエンターテイメント作品をはるかに置き去りにしている。紛れも無い傑作である。

劇場版『少女革命ウテナアドゥレセンス黙示録』

既に完結しているTVシリーズ作品を題材に、新たに一本の映画を仕上げるという企画は、その「新世紀エヴァンゲリオン」の劇場版が、ビジネスモデルとして非常な成功を収めているという経緯もあって成立したのだろうと思われるが、「作品」という意味のレヴェルにおいては、それが最終2話のエピソードを描きなおしたのに対し、『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録』では、作品全体を、一個の劇場用作品として独立したものとして、TVシリーズの世界観や印象的なエピソードやキャラクターを解体し、さらに象徴的に、抽象表現といえるまで、各々を再構成させ成立させているという相違が見られる。

注意しなければならないのは、TVシリーズとはテーマが同一で、描かれるあれこれが焼き直しであるにも関わらず、物語世界とキャラクターの設定に微妙な変更があり、また新たなサスペンスが複数追加されていることである。90分を切る短い上映時間のわりに、ものすごいボリュームだ。

そして、「少女革命ウテナ」を劇場版でしか知らない観客は耳を疑うかもしれないが、今回もやはり難解ではありながら、TVシリーズにおいて、「こうしておけばよかった、ああしておけばよかった」という、制作者側が遺憾に思っていただろう部分が改善・整理されて、TVシリーズよりはるかに理解しやすい内容となっている。

しかし、時間の都合上、説明しきれていない点もいくつかあって、部分的に、TVシリーズを観ていなければ意味が分からないところも、なくはない。

この映画、比較的分かりやすくなったとはいえ、依然として難解で、表面的なストーリーですら初見では何がなにやら分からない観客も多いと思われるので、ストーリーを追いつつ解説していきたい。

劇場版の舞台は、TVシリーズ同様に「私立鳳学園」だが、前者が、上空から俯瞰で眺めると、前方後円墳に酷似した、あり得ない造形でありながらも、一応は「現実世界の中にあるもの」として、全貌が明示されていたのだが、後者では、その校舎と学生寮以外のものが、ラストまで舞台として使われない。

つまり、鳳学園の外側が隠匿され、あたかも校舎が世界の全てであるように見える。それはディズニーランドのような、巨大ではあるものの閉塞的な箱庭世界の強調である。

印象的なのは、かつてディズニーアニメが確立した、前景と後景をレイヤー分けし、カメラのスピードに合わせ、それらレイヤーの移動速度を変化させることで、立体的な表現を可能にした技術を、校舎の部分ごとに使用し、非常に誇張したかたちで表現している。

これが、物理法則を無視したような無軌道な動きをするために、まるで校舎自体が運動をしているようにすら感じられる。

冒頭に登場する、まったく実用的ではない、縦横に移動しまくる無数の黒板同様の、見た目の面白さを追求しただけの、つまりは舞台の「書き割り」を意識した背景ということを、TVシリーズよりもさらに強く印象付けている。

今回特徴的なのは、TVシリーズ同様に、校舎のカラーリングは白を基調としながらも、多少色あせたような紅い色が使用されている点だ。

ときに無造作に塗られたようにも見え、ペンキをぶちまけたように、血を引きずったように、また赤錆びのような、経年を感じさせるようなカラーリングが施された情景というのは、シーンごとのキャラクターの心理描写に呼応して「生み出される」という、これも舞台劇風描写でもあるし、また「疲弊して崩れかけている世界」を感じさせもする。

映画では、主人公である天上ウテナが、鳳学園に転校した初日、お昼休みにクラスメイトの篠原若葉に話しかけられるところから、物語が始まる。

天上ウテナは男装の麗人である。これは、「守られる姫ではなく王子様になる」という、彼女いわく「志高く生きる」、という決意の表れであるらしい。

彼女は学園内で、数年前に交際していて、何故かわかれわかれになっていた桐生冬芽と、期せずして再会する。

彼女たちが再会した場所は、TVシリーズで姫宮アンシーが世話をする薔薇園のあった場所である。しかしそこには、墓地のようにも見える薔薇の植え込みがあるばかりだ(その後のシークエンスにて、劇場版では、薔薇園が天空の決闘場と同じところにあることが分かる)。

彼の薬指にはまった指輪を目にして、誰かと婚約したのかと問うウテナに、冬芽は「これが俺を、この学園へ導いたのさ」と答える。

いつの間にか冬芽は彼女の側から姿を消し、ウテナは赤い薔薇が咲きほこる植え込みの中に育っていた、一本だけの白薔薇のつぼみに惹きつけられている。

突如、薔薇のつぼみが奇跡のようにほころび、一滴の雫がこぼれ落ちる。ウテナが受け止めると、それは冬芽がはめていた指輪、「薔薇の刻印」と同じものだった。

白一点の薔薇は、女性でありながら王子になる意志を持っている、彼女の「気高さ」を意味すると同時に、彼女が王子候補として学園に認められたことを表している。

このあと、薔薇に導かれるように、天上ウテナは天空の薔薇園に登ってゆく。そこには、一面に広がる膨大な薔薇の世話をしている、薔薇の花嫁・姫宮アンシーがいた。

今回は、天上ウテナと姫宮アンシーのデザイン、衣装だけ、TVシリーズ版から大きくモデルチェンジしており、とくにアンシーは見た目とともに、表面的には、性格も開放的になっているように見える。

このシ-クエンスで、足早に「決闘ゲーム」と、その説明が行われる。

姫宮アンシーは、学園の「薔薇の花嫁」であり、決闘の勝者が彼女を所有物として好きに扱っていいというのである。

その話を聞き、現時点での決闘の勝者であり、薔薇の花嫁の所有者である西園寺莢一に、彼女が乱暴に扱われていたのを見咎めたウテナは、流れのまま西園寺との決闘になだれ込む。

ウテナが手に入れた「薔薇の刻印」は、デュエリストの証であり、これを持っている者には、決闘ゲームの参加資格があるという。

ここで驚くのは、決闘の途中で、アンシーがウテナにキスをすると、アンシーの衣装が突如としてドレスに代わり、さらに彼女の体から、強烈な光とともに剣が生み出されるという描写だ。ちなみに、剣を引き抜いた瞬間、ウテナの姿まで「王子仕様」になってしまう。

結果、ウテナはこの決闘に勝利し、薔薇の花嫁の所有者になるのだが、ここで当然、観客はこの一連の出来事の謎が、映画のどこかで明かされると予想するだろう。

しかし、剣については曖昧な描写が描かれるだけで、なんとこのあと、ストーリー上では何の説明も存在しない!

とくにTV版を知らない観客は、ここから描かれる状況証拠を拾い集め、短い上映時間の中で答えを探りながら観ていくしかない。まことにシビアである。

ここから次のデュエリスト、有栖川樹璃との決闘までのいくつものシーンは、状況説明と、いくつかのキャラクターの関係が語られてゆくパートだ。

ここで最も端折られて、情報の乏しさから、何が起こってるのか見当もつかないのが、デュエリストのひとりである、ミッキーこと薫幹(かおる みき)と、その双子の妹、薫梢(かおる こずえ)のドラマである。

彼らは一緒にバスタブに入って、相手の眉毛の手入れをするくらい仲の良い、またアブノーマルな印象を受ける間柄のようだが、ミッキーが生徒会で「世界を革命する」計画に着手していることをおぼろげながら察知した妹・梢は、剃刀の刃を当て威嚇しながら、「裏切り者!」とミッキーを罵る。

次に梢が登場するのは、「世界の果て」に続いているという、学園の地下駐車場である。もはや彼女は人間の姿ではなく、そこに並んだ車のひとつに、メタモルフォーゼしている。

じつはこの学園は、生徒を車の姿にしてしまうという能力を持った学園なのである。…私も言っていてよくわからないが、なんだかとにかくそういうことらしい。

彼女が車に変形したのは、学園の意志に背いた行為をとっていたために、舞台から降ろされたか、またはミッキーを乗せ、外の世界に逃げるためだったか、そこはあまりにも情報が欠如しているため、判断の仕様がない箇所である。

有栖川樹璃がウテナと決闘する決意をするのは、同性である高槻枝織を密かに愛していて、その彼女に、言葉巧みに篭絡されたからである。

樹璃はいつも胸にペンダントをしていて、そこに枝織の写真を入れて持っている。じつはそのことを枝織は分かっていて、その恋愛感情を利用する。

高槻枝織は、TVシリーズでは端役だったが、映画版で飛躍的に大きな役割を与えられたキャラクターだ。

彼女の出番が増えた理由は、おそらく彼女が、作品のメインテーマである「気高さ」、「革命精神」(※TV版について書いた部分を参照)とは対照的に、「女であること」を最大限に利用して、権謀術策を弄するキャラクターであるからだろう。

枝織が桐生冬芽と、ベッドなどで会話するセクシーながら不気味な印象を残すいくつかのシーンは、抽象的で分かりづらい。

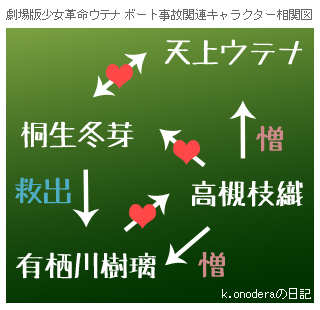

ここで、話を分かりやすくするために、本作の大きなふたつの謎、桐生冬芽の存在にせまる「ボート事故の顛末」と、作品世界の意味を解き明かす「王子様スキャンダラス殺人事件」について、続けて語りたい。

前者は、ウテナと王子様の関わりについて、後者はアンシーと王子様についてのドラマだ。

「ボート事故の顛末」

桐生冬芽は、すでにこの世にいない幻影であった。

そして、その幻影はふたつ存在する。天上ウテナの見る桐生冬芽と、高槻枝織の見る桐生冬芽だ。

そもそもの発端は、過去に起こったボート事故である。ちなみに、このストーリーは、TVシリーズで語られた、有栖川樹璃の姉の物語であるが、映画版ではアレンジが加えられ、設定が大きく変り、非常に重要な意味を持たされている。

ボート事故のあった頃、より年若いウテナと冬芽は恋愛関係にあった。

デート中、川のほとりでベンチに座っていたウテナは、目の前の川で、ボートから転落して溺れる少女を目撃する。

ウテナが周囲に向けて助けを呼ぶと、そこに冬芽が駆けつけ、彼は少女を救おうと、「あなたが死んじゃう!」と引き止めるウテナを振り払い、川へ飛び込んだ。

結果、冬芽は死に、少女は助かった。

その少女が、じつは有栖川樹璃のことだと分かるのは、枝織と幻影の冬芽が会話する内容からである。

彼女のセリフによると、ボートに乗っていた少女は「彼女の幼馴染」であり、かつ彼女は、「その少女を冬芽が愛しているから、命を捨てて飛び込んだ」というように勘違いをしている。

「一生王子様の身代わりをさせてやる」といった対象が、ボートに乗っていた少女であることは明白なので、その後、樹璃を「王子様」としてけしかけているところを見ると、ボートの少女は樹璃ということになる。

この箇所、「一生王子様の身代わりをさせてやる」というセリフが流れているときに、幼いウテナの後姿が挿入されているので、誤読しやすいかもしれない。

何故ここでウテナが登場するのかというと、彼女もまたこの瞬間、冬芽の犠牲的な姿を目の当たりにしたことで、王子になるという決意をしていることを示すためである。

学園の決闘場、そしてこの学園の全ては、幻影が支配する劇場である。

この学園の決闘ゲームは、剣の技量が勝敗を分けるのでなく、双方の王子としての資質、「気高さ」の優劣を競うものである。

ここにおいて、冬芽の犠牲を持ってその遺志を受け継いだウテナと、多くは枝織の姦計によって王子として仕組まれた樹璃では、勝負の結果は明らかであろう。

ちなみにひとつおそろしい話をすると、枝織は邪魔な存在(だと勘違いをしている)樹璃の方でなく、「バカみたい、せっかくあたしと王子様のふたりっきりになれるはずだったのに、王子様の方がいなくなっちゃった」と、王子様の不在を嘆いている。

おそらく、あらかじめボートの底に穴を開けるなど細工をしたのは高槻枝織であるかもしれない。

枝織の策謀や怪しい動きは、すべて冬芽への愛情と、その周囲の女への嫉妬から来ている。彼女は、内面の「気高さ」が恋愛というシステムにおいて完全にスポイルされた標本とも、全女性の負の感情を引き受けた、本作における「魔女」だともいえる。

彼女が幻影の冬芽と遊ぶ部屋は、現代美術家クリストによる、梱包するパフォーミング・アートの引用だろう、シーツにくるまれた奇妙な死のにおいを発散させる空間だ。

彼女は「死」とたゆたいながら、様々な地獄の幻影を見る。

他人の地獄と自分の地獄が交差していく様は、寺山修司の「黙示録」あたりからとられた、地獄めぐりの描写であるかもしれないが、ここで表現される、怪しく美しい、モンシロチョウの幻想と、義父に犯される少年の悲劇は、美麗なアニメーションとともに、本作の白眉といえるだろう。

作品のメインテーマは、「気高さ」、そして「革命精神」であることは前述したが、ウテナにとって革命すべきものは、まず自己の世界であった。

つまり、ウテナは冬芽が死んでいたことを告解室にも似たエレベーターの中で認めることで、「自分が王子になる」ということから解放され、さらに「王子の物語」(※TV版について書いた部分を参照)からも解放される。

じつはこの部屋は、王子、姫、魔女というトライアングルで構成された、「王子の物語」を完成すべく、姫宮アンシーが配置した罠だったのだろう。

しかし、逆にここでウテナは、自身の世界を革命することに成功する。

そして、その次に解放すべきは、姫宮アンシーの「王子の物語」、ということになる。

鳳暁生が冬芽に語る童話風の物語の内容を聞くと、TV番ですでに語られた、そもそもの「アンシーがディオスの力を封印した」という寓話、「薔薇の物語」は、映画でも生きている。

しかし、新たな情報も付け加えられる。「薔薇の王子様は、じつは蝿の王だった、それを、魔女の妹が王子様の姿に変えていた」という箇所だ。しかし、言っていることの内容に大差はない。

ここで語られているのは、じつはもともと、鳳暁生には王子様の素養である、ディオスの力などなく、それをアンシーが、偽者の薔薇の王子様を閉じ込めることによって、民衆に「王子の物語」が虚構であったということを隠蔽し、その代わりに自分が魔女として責め苦を受けるという選択をするといった、一連の流れである(※TV版について書いた部分を参照)。

それを前提知識として、「王子様スキャンダラス殺人事件」を解く鍵となるのが、ふたつの物的証拠、理事長室に隠された卑猥な内容が含まれた絵、「スキャンダラス・ペインティングス」と、事件の顛末が写っている、「スキャンダラス・テープ」である。

「スキャンダラス・ペインティングス」は、暁生の、アンシーへの劣情が高まっていく過程を間接的に伝えるものだ。

暁生は、映画版では絵を描くことを趣味としていて、それを口実に妹をモデルにし、少しずつ際どい格好をさせていくうちに、薬で眠らせて性的ないたずらをするという、あまりにも「反王子様」的な悪徳を思いつき、それを実行することになる。

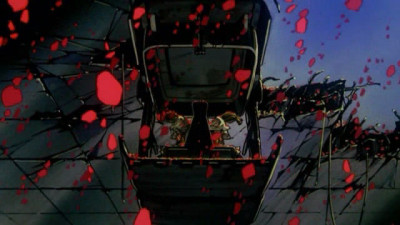

「スキャンダラス・テープ」は、王子様が死んだ顛末を、直接的に記録したものだ。

カメラに目を合わせているところを見ると、撮影者は暁生自身だろう。無論、自身の行為を収めるためで、刃傷沙汰を撮るつもりはなかったはずだ。

暁生は、アンシーが寝ているふりをしていることに気づき、ひどく動転し、「僕はそんな人間じゃない!」とわめきつつ、何故かしきりに車の鍵を探そうとする。

混乱した暁生は、アンシーの胸にナイフを突きつけ、バルコニーから転落死する。

その後、胸の傷が残ったが、奇跡的に生き残ったアンシーは、兄のした行為が外部に漏れぬよう、王子の死体を薔薇園の地中に隠すことにした。

これは、「薔薇の王子様は、じつは蝿の王だった、それを、魔女の妹が王子様の姿に変えていた」そして、「偽者の薔薇の王子様を閉じ込めることによって、民衆に王子の物語が虚構であったということを隠蔽する」行為と同じである。

つまり、TV版で描いた寓話を、そのままサスペンスフルな「事件」として再現したのが、今回のこれなのだ。

ちなみに、これらの証拠を突き止め流出させたのも、全て枝織の仕業に違いないと思う。

そして、冬芽曰く「王子が死んだとき、天空に幻影の城が出現した」。

これは、彼女にとっての生身の王子がいなくなったので、その存在を補強するアイテムが出現したと見るべきだろう。

そして、そのお城で永遠に暮らすという、彼女自身が支配されている寓話、「王子の物語」を求めている彼女が見た夢・幻影であり、その空いた王子の椅子に、生身のデュエリストをおびき寄せ、「王子の物語」…つまり、「××は王子様と一緒に、お城で幸せに暮らしました」、そして「永遠に(Ever after.)」…この永遠を手に入れようとする罠を、兄の幻影に操られながらつくったのである。

つまり、今回の「私立鳳学園」は、TV版とは異なり、姫宮アンシーの精神世界であり劇場だったことになる。

その夢に引き寄せられたひとりが、これも「王子の物語」に支配された天上ウテナであった。

大きな幻影であるアンシーの夢の中に、小さな幻影であるウテナの夢が迷い込んだという構造だ。

「王子様は最初から死んでいた」という点で、ウテナとアンシーの物語は共通している。

ラストシーンでウテナが言う、「僕も分かったよ、どうして君が僕を求め、僕が君を拒まなかったかが。僕たちは、王子様を死なせてしまった共犯者だったんだね」というのは、このことを指しているのだろう。

「スキャンダラステープ」といえば、観客がどうしても気になってしまうのが、「偽スキャンダラステープ」の内容だろうと思う。じつは、これが最も本作品において難解な部分かもしれない。

これは、TV版を知らない観客には分からない知識だが、ここに出てくる派手な色合いの牛は、「ナナミウシ」という、あるキャラクターが牛にメタモルフォーゼした存在である。他にも、TV版でアンシーの友達だったおサルのチュチュ、またカレーで人格が変るエピソードにも登場した、学園の無個性な三人組が何故かゾウにメタモルフォーゼした姿で現れる。

基本的には、深い意味はなく、TV版のギャグ回を集約した意味なのだろうが、これをなんとか意味づけしたみたい。

ナナミウシは「少女」の象徴であり、それが「ゾウのパオーン攻撃」によって蹂躙される。

少し下品な話だが、最近幾原監督は、ツイッターにて、男性の象徴がエレクトする件について、「パオーン」という表現を使用していた。

だから、つまり、見ようによっては、少女が蹂躙されるという意味で、「スキャンダラステープ」の内容と被っているといえないこともないかもしれない。

ちなみに、最後におサルのチュチュに攻撃を加えたキャラクターは、幾原監督の発言をひろうと、「ケロポン」という名前であるらしい。チュチュがケロポンにバクっと咥えられてしまう結末は、お約束の描写として、TV版で使用としてボツになった企画ということだ。

TV版で、これも幾原監督作品である「輪るピングドラム」に登場したペンギンの行動が、登場人物の心情を表現していたのと同じように、アンシーの心情を代弁する役割があったことを思い返すと、それが攻撃を受けて終わるショッキングなシーンは、そのままアンシーの悲劇を表現していると…いえなくもない。

さて、ウテナが自分の世界を革命し、アンシーをも「王子の物語」という概念から助け出そうとするとき、ウテナは巨大な洗車マシーンに取り込まれた。

これは、おそらくはウテナの思念が具現化したものだろうが、ヘルマンヘッセの「デミアン」のラスト(※TV版について書いた部分を参照)のように、ウテナがアンシーの心に、「気高さ」として入り込んだように、世界を突破する意志として顕現したものに他ならないだろう。

再びアンシーの目の前に現れたウテナは、もうかつての姿ではなかった。彼女は車になったのだ。そう、ウテナカーである。

そして、ウテナの持っていた薔薇の刻印は、アンシーの手の中で鍵に変化する。

前述した、薔薇の刻印が彼女の「気高さ」を示していたことからも分かるように、「王子の物語」を革命するためには、「気高さ」が必要だということを示唆している場面だ。

ここでは鍵をなくした暁生の姿がリフレインされるが、彼が狂ったように鍵を求めていたのは、やはり悪徳のため「気高さ」、「王子様性」を喪失して混乱しまった、ということを表しているだろう。

ウテナという気高さを手に入れたアンシーは、その力で、無人のハイウェイを猛スピードで突っ走っていく。

このもようを、あたかもF1レースのように実況するのは、影絵のE子とF子、そして劇場版で始めて登場する黒子、影絵少女の集団たちだ。

後方からものすごいスピードで追いかけてきたのは、世界を隔絶する象徴である棺をかたどった、棺桶車「ベルゼブルカー(蝿の王の車)」に姿を変えた、高槻枝織の姿、「シオリカー」である。そう、彼女も車になったのだ。

ここから映画は、何故か意外にもカーレースものになってしまい、ラストまでノンストップで突っ走ることになる。

ここまで観ていて、その物語の不可解さに、頭が完全に混乱している初見の観客にとっては、一周して、逆に面白くなってくる頃合である。

ここで描かれる逃走劇には、少なくとも3つの意味がある。

ひとつは、アンシーの精神世界に巣食う王子という存在からの逃走、ひとつは、少女が自由に生きようとするときにいつでも襲い掛かる、社会通念・偏見などの「大人のシステム」からの逃走、そしてもうひとつは、制作者の矜持を見せる闘争である。

この考えで行くと、枝織は2番目の意味であり、少女の足を嫉妬で引っ張る狂女としての敵だといえそうだ。しかし、ほどなく彼女は壁に突っ込んで自滅する。

次に現れるのは棺桶車「ベルゼブルカー(蝿の王の車)」の大群である。

おそらく車に変えられた学生達だろうと思われる彼らは、文字通り蝿の様に、雲霞のように蝟集し迫りくる。

トンネルに入った、アンシーとウテナカー。そこにトンネルの内壁を伝って囲もうとするベルゼブルカー達、そしてベルゼブルカーを満載した、化け物のような特大の車が頭上から襲い掛かる。そう、「ベルゼブル車運車」である。

この危機を脱したのは、突如前方に現れ、ウテナカーを牽引した、他のデュエリスト達が乗る、若葉マークを貼り付けたジープであった。

「志が高いと、いい仲間が集まるもんさ」と樹璃が呼びかけるように、「同じ志を持った仲間」は、孤独やピンチを、唯一助けてくれる存在というサジェッションだろう。

しかし彼らは、「ぼくらもいずれは後に続く」と言い残し、帰ってしまった…。

さて、ハイウェイの出口がもう少しで見えるというところで、とうとう最後の敵が現れる。

とんでもなく超巨大な城を乗せた、とんでもなく超巨大な車である。暁生が死んだときに現れたという城が、とうとう車にまでなって追ってきたのだ。演出家によるこのやけくそさが素晴らしい。

影絵少女は、「もうすぐ左にバイパスが見えるわ、そこを降りて、元の世界に戻るのよ!」と必死に呼びかける。

しかし、アンシーが見ているのは、城の車の下を強行突破・正面突破する、圧死必至の超危険コースである。

「きっと、あそこが出口」突っ切る決意をしたアンシーに、ウテナも応え、突破モードに変形するウテナカー。演出も、TV版主題歌を挿入して応援する。

城の下に飛び込むと、そこは大小のタイヤが縦横無尽に動いて侵入者を押しつぶそうとするキルゾーンだった。

これは、おそらく多くの意味がこめられたメタファーだろうが、制作者の、安易な逃げ道(左に抜けるバイパス)に頼らず、少女へのエールとして、エンターテイメント作品として、満足させるものを作りつつ、さらに新しい世界へ突破するという意志を映像化したものではないだろうか。それは、きわめて過酷でアクロバティックな、曲芸めいた闘争であり、危険な賭けでもあったのである。

しかし、とうとうウテナカーは城の出口を突破する。そこに待っていたのは、両サイドから圧死させるべく迫りくる、横向きキャタピラーであり、正面から突破を阻む暁生の姿であった。

「やはりお前達には、この世界でお姫様を続けてもらうよ」と、彼はキャタピラーに手をかける。キャタピラーは車を切り刻む、コンベアで動く刃物の連なりに姿を変えた。キャタピラーではなく、チェーンソーだったのである。

しかし、アンシーは暁生に決別宣言をし、ウテナとともにチェーンソーも、暁生もふっ飛ばし、ついにこの世界からの突破を果たした。ちなみに、ウテナは、簡素な走行し続ける二輪を残し、人間の姿に戻ったのだが、何故か彼女達はふたりとも全裸になっている。

彼女達は、全ての虚飾をはぎとり、これ以上ない純粋な姿で新しい世界と向き合っている。その世界は、荒涼とした、寂しい、無秩序で殺風景な大地であった。

それは、王子様のいない、「王子の物語」もない。ルール無用でいちから何かを生み出せるフィールドである。

劇場版『少女革命ウテナアドゥレセンス黙示録』は、TV版「少女革命ウテナ」と同じ物語である。

彼女達は口付けをかわし、裸のまま荒野を駆けていく、もはやなんでもありだ。何をしたっていい、ルールに縛られることも無い。

しかし、その世界で唯一必要なものは、ウテナというかたちで示された、「気高さ」に他ならない。少女達がサバイブするときに最も忘れてはいけないのがこれだという指摘だ。

この作品が幾原監督作品の中で、圧倒的に優れていると感じられるのは、「作品が虚構であること」の強調が、この場合、作品に対して自由な表現を与え、またテーマにおいては、それを破壊することで希望を見出そうとするような内容が、幾原監督のユニークな内面世界と合致し、強靭な推進力を得ているからだろう。

これだけイマジネーションを駆使し、面白いもの、美しいもの、かっこいいものを、好きに描くだけ描いて、それを虚構という幕で一瞬に消し去るというやり口というのは、凡百のアニメーション作品では味わえない、真に驚嘆に値する鮮やかさだ。

同監督の「輪るピングドラム」は、テーマと演出方法が見事に一致したウテナの境地までの到達は見られなかったと感じられる。

ところで、実況中継をしていたE子とF子が、「天上ウテナ」と「姫宮アンシー」という名札をつけていた、ただのわら人形となったのは、それまでの舞台がここでもまた虚構であったという演出であり、彼女達を応援するE子とF子は、じつは自分たち自身であった、つまりこの世界をつくり上げていたのは彼女達自身であったという、最後の脚本上のギミックなのだろう。

面白いのは、録音室の壁とマイクだけが映し出される映像に、影絵少女の声がまたしても被るところである。

これはウテナとアンシーに、今度は、我々が存在する現実世界の声優が、そのまま話しかけているということだ。つまり、ウテナとアンシーは、いま私達と同じ世界にいるのである。

6 thoughts on “少女革命ウテナ+ 劇場版少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録”