「マッドマックス」シリーズは、ともにオーストラリア出身のジョージ・ミラー監督、メル・ギブソン主演による、凶悪暴走族とひとりの警官の戦いを描いた近未来カーアクション映画としてスタートした。

予算が少ないぶん体を張って、危険なカースタントを敢行し話題を呼んだ一作目、それに加えて、凶悪暴走族が跳梁するアブノーマルな世界観を、新鮮なダークファンタジーとして描いた、独自性ある二作目などは人気を呼び、このシリーズをきっかけに、ジョージ・ミラーは監督として、メル・ギブソンは、人種差別発言を繰り返していたことが周知されハリウッドから敬遠されるようになるまでは、アクションスター俳優として成功し、監督としてもアカデミー監督賞を受賞するまでに社会的成功を収めた。

シリーズ三作目から30年ぶりに完成した新作、『マッドマックス 怒りのデス・ロード』は、前作までのイカレてエッヂの立ったヴィジュアルを大幅にエスカレートさせ、シリーズ最大のスケールで、ほぼ全編ノンストップ・アクションという、前衛的ともいえる構成になっており、マッドマックス独自の美学が結集した一大怪作となった。しかも、その荒唐無稽な活劇には詩情すら漂い、観る者に、名状しがたい謎の感動を与える。

この問題作について語る前に、前三作を簡単に振り返ってみよう。

『マッドマックス』は、荒廃した近未来を舞台に、天才的なドライビングテクニックを持った警官マックスが、暴走族との命を賭けた戦いの中で、次第に暴力衝動に支配され狂気を宿していくという物語だ。

荒野と道路以外に何もないオーストラリアの広大なロケーションは、未来的にカスタムした車を登場させるだけで、とくに意匠を加えることなくディストピアSFの舞台に見えないこともないし、さらに危険なスタントシーンを撮影するのにも好都合であった。

この作品は、リアルなカーアクションが最大の魅力なのは言うまでもないが、 それを意義あるものとしているのが、テーマの奥深さである。

暴力を振りかざし略奪しレイプする、凶悪な暴走族たちは、マックスの家族にまで 危害を加えようとし、怒れるマックスは警察の任務を無視し、復讐の鬼となってゆく。マックスを演じたメル・ギブソン本人から漂う、本当になにか危ないと感じさせる雰囲気は、この脚本とうまく合致しているといえる。

このようなストーリーはアクション映画の定型であるともいえるが、マックスは家族の復讐を口実として、自身の内なる暴力性を正当化し、生き生きと戦いに身を投じていくように描かれている。つまり暴力は、マックスの恨むべき敵であると同時に、彼自身の潜在的願望でもあったのだ。

このように表現されたマックスはまた、暴力を悪として描きながらも作品を存立させるために暴力を魅力としなければならない、アクション映画自体の持つ根源的な矛盾の象徴となっているし、同時に我々観客側の暴力への期待をも同時に浮き彫りにしている。

エンターテイメントへの反逆ともいえるテーマは、この作品を、ただのアクション映画であることを超えて、文学的な人間描写の深みへと到達させている。その意味において、『マッドマックス』は、シリーズの中で最も深刻で狂気を感じられるテーマを持った、知的な作品だといえるだろう。

また、この作品で私が最も圧倒される登場人物が、映画の冒頭で「俺はナイトライダーだ」とわめきながら、おそらく何の理由もなく、やみくもに暴走車両を走らせ炎上する男である。

損得勘定を度外視し、ただただ暴力衝動に身を任せるこの男、自称ナイトライダーこそ、シリーズ中、誰よりも『マッドマックス』の本質を象徴する、純粋に狂った存在だと、私には感じられる。

二作目『マッドマックス2』(Mad Max 2: The Road Warrior)は、おそらく大部分は興行的な理由から、そのような作家主義的なテーマを一部封印し、よりエンターテイメントに寄った作品になっている。

そのため、ここでの主人公マックスは、表面的にワルを装いつつも、優しい心を持ったヒーローとして描かれており、その意味では、わりとありがちなヒーローの定型に収まる存在になってしまっている。

しかしラストシーンでは、マックスは伝説的な存在であると称えられ、旧約聖書におけるモーセのような、後に生き延びる民族の導き手とも、神から使わされた天使のような存在であるとも暗示され、一作目とは別の、神話的な荘厳さが、この作品には加えられている。

また、一作目の世界観を飛躍的に更新し、よりエキセントリックにスケールアップした暴走族のコミュニティの描写は、マッチョなメタルバンド風の迫力を強調し、より野蛮に、よりコミカライズされたかたちで表現され、そのアイコン化されたスタイルは人気を博し、世界的に小さくない影響を与えることになる。

その世界観の表現を代表するのが、金属のマスクを着用した、上半身裸のカリスマ的首領ヒューマンガス、手下のモヒカンヘアーの男など、インパクトあるキャラクターらと、より凶悪にカスタマイズされた、独特な美学のあるジャンクな車両のデザインである。

この作品のクライマックスとなるのが、暴走集団から必死の逃亡をするノンストップ・アクションで、ジョン・フォード監督の『駅馬車』が、おそらく念頭に置かれた、この攻防の場面もまた多くの観客の間で好評となり、「マッドマックス」シリーズを象徴するアイコンとして、以降の作品全てに同様の見せ場が描かれることになる。

これら二作の成功から、製作費が飛躍的に跳ね上がった三作目、『マッドマックス サンダードーム』(Mad Max Beyond Thunderdome)は、さらに大衆化の色合いが濃くなった。

今まで直接的に描かれてきた、女性へのレイプなどの描写は無くなり、暴力が支配する邪悪な街に対比するように、子供だけが住むコミュニティが描かれた。マックスは、子供たちと協力しながら、ともに希望の地・トゥモローランドを目指し旅立ち、邪悪な大人達から過酷な逃亡を試みる。

この三作目は、一般的にはシリーズ中で最も評判が悪い。その最大の理由は、おそらく、子供が大勢活躍するようなファミリー向け要素が追加されたことだと考えられる。

大勢の観客に受け入られるよう、このような広い世代が喜ぶ描写をすることは、大規模予算の映画にはありがちの手法ではある。しかし、「マッドマックス」は、もともとが暴力的な作品であったため、ファミリー向けになることで、毎年何本となく作られる普通の大作映画に接近してしまい、独自性が薄らいでしまったと判断されても仕方がない部分はあるだろう。

さらに、荒廃した未来に、外界から隔絶された子供だけのコミュニティがあるというのは、さすがに無理がある設定だ。おそらく、これは「ピーター・パン」におけるネバーランドを模した、リアリティを排したファンタジックな象徴としての表現なのだろう。

ティナ・ターナーが演じた、アマゾネスのような悪の首領も、優しい雰囲気があり、決して悪逆非道に見える存在ではない。

それらは結果的に、前作までの「マッドマックス」の容赦の無いヒリヒリとした世界を、児童文学やおとぎ話のような味わいにし、本来の価値を一部減じているのは確かだ。

だが、三作目で新たに加えられた価値もいくつかある。

ひとつは、力のみが支配する社会の頂点に立つ悪の首領が、女性であるという先進性である。このことは、今までのシリーズにあるような、ただ暴力を受ける存在としての女性像以外のものを示すことができたことを意味している。

男性的なマッチョさが幅を利かせた閉塞的な世界を描いてきた「マッドマックス」において、女性が実力だけで実権を握るという構図は、いままでにないチャレンジングな設定であり、こちらは良い意味で硬直した単純な作品世界を部分的に破壊し、風通しを良くしているといえよう。

もうひとつは、体に障害があるキャラクターを複数登場させていることだ。このような要素は、一部の例外を除き、娯楽映画では敬遠されがちであるが、そこに果敢な姿勢で取り組んでいることは評価できる部分ではある。だが反面、そこにグロテスクな意味合いが付与され過ぎているようにも見えなくもない。

いずれにせよ、三作目はシリーズ中、成功作であるとは言い難いものの、新しい要素を添加し、作品世界の可能性を押し広げたものになっているのは確かであろう。

さて、それから紆余曲折あって、三作目から30年経って完成したのが、新作『マッドマックス 怒りのデス・ロード』だ。

この作品、シリーズ全てを通しても、今までで最も広い層の評価と賛辞を得ているように感じられる。

アクション映画ファンはもちろんのこと、芸術映画のファン、そして一見、このシリーズとは縁が薄いような女性の観客達がかなり盛り上がっている印象がある。少なくとも、私が目にする限りにおいては。

本作でまず驚かされるのは、プロットのシンプルさであろう。暴走軍団に追われながら、砂漠や荒れ地を巨大トレーラーで走り続け、アクションを繰り広げるという、ほとんどそれだけの筋である。ある意味、前衛的とすら言える単純さだ。

しかしそこには、前述したようなシリーズの様々な魅力を絞り出し吟味峻別し、エンターテイメント作品としてのマッドマックスの要素を、高い純度でふんだんに散りばめてある。

まず、『マッドマックス2』で確立された、『駅馬車』を思わせる暴走アクションのアイコンそのものが作品のほとんどを占めているということ。

これはシリーズのファンへのサービスであると同時に、アクションシーンを描くことで様々なものを表現しようという挑戦であり、それはまた、映画自体を、映画の根源的な価値に立ち返らせるという試みにもなっている。

映画史において、トーキー(映像と音声の同期)の発明は、言うまでもなく偉大な進歩であった。

無声映画時代は、台詞や説明など、物語を言語で表現するには、いったん字幕の画面を挿入せねばならなかった。だから、出来る限り映像だけで様々なものを表現することに力が注がれた。このような不自由さをカバーするため、情報量が多い能弁な映像を作ることへの挑戦は、結果として映画の技術や価値を飛躍的に高めたといえる。

しかしトーキー発明後は、音声によってかなりの部分、内容の説明ができてしまうので、必ずしも以前ほど画面に力を注がなくても良くなっている。このことが逆に、総体として映像表現の質の低下を招いたという事実は、映画史的な言説の中で度々語られていることである。

映画の発明者であるリュミエール兄弟によって撮られた、『ラ・シオタ駅への列車の到着』は、列車が前方に走ってくる様子を捉えただけの作品だが、映画というものを初めて見た観客や、慣れていない観客達は、この映像に驚き恐怖を感じたという。

『マッドマックス 怒りのデス・ロード』のクライマックスで、車両が爆発炎上し、前方に部品が飛んでくる表現は、おそらく『ラ・シオタ駅への列車の到着』を意識したものであろうし、製作側に、無声映画における価値観を復興させようという意志を感じさせるものだ。

また、いくつかの箇所で見られる、カクカクとした動きのコマ落とし表現や、突然モノクロ調になる演出からも、無声映画時代への意識を感じさせる。

これは、音声が入ることで失われてきた、本来の映画の美を復古するという、美術史でいうところの「ルネサンス」的運動とも呼べるだろう。

だから本作では、台詞を最小限にとどめ、登場人物の表情や身振り、凶悪に改造した山車のようなカスタムカーや、極度にカリカチュアライズされた悪役の造形、ギターや太鼓を叩くだけの異様な小隊などのアブノーマルなヴィジュアルを含め、 可能な限り視覚だけで事物を伝えようとするのであり、言語に変換されない、映像それ自体に心が動かされるのだ。

ちなみに、私が本作で最も気に入っているのが、口に燃料を含んで、排気口よりエンジン部へ吹きつけながら競争するシーンだ。

これは一応、ウォーボーイズが、トレーラーのタイヤをパンクさせるために前に出ようとし、トレーラーがそれを阻止するという意味が付与してあるのだが、途中から、もうそんなことはどうでもいいというような意地のスピード勝負に移行し、その瞬間は、もう何の意味もなく純粋に前へ前へ進んでいくふたつの車の勝負だけを描いている。まさに、一作目のナイトライダーの、何の意味も無い疾走を見るようだ。この、意味から切り離された束の間の時間は、この映画の中で、映像それ自体が最も輝いた瞬間でもある。

今回の悪の首領は、イモータン・ジョー(Immortan Joe)と呼ばれる、放射能で汚染された荒れ地ウェイストランドにおける軍閥共同体の長であり、水源を独占し、自動車を信仰する宗教の教祖でもある。

その名前からは、不滅(immortal)であると同時に、淫らな、退廃的な(immoral)男を連想させ、堕落した権力者を、象徴的に表現していると感じられる。

彼を演じるのは、一作目でも暴走族首領を演じていた、70歳に近いヒュー・キース・バーンである。

イモータン・ジョーは、ただれて剥がれ落ちた皮膚や発疹、脂肪でたるんだ肉体を隠すように、筋肉のラインが象られたシースルーの甲冑を身にまとい、数多くの勲章や不気味な装飾品を身にまとう。

暴力に支配されたコミュニティでは、トップに立つ者は、他を威圧し、力を誇示しなくてはならない。しかしジョーの、自分を若くたくましく見せる努力は、結果的に彼を余計気持ちの悪い人物にしてしまっている。だが、インパクトは抜群だ。

彼に協力する、ガスタウンの統治者・人食い男爵なる男に至っては、人前で破廉恥きわまりない変態的なファッションをしていて、彼が指導者の地位にある街っていうのは一体何なんだ、と思わせる。

ともあれ、暴走族の首領というのは、いつまでも引退しなければ、このようにテンションが高まったファッションをし続けなければならないという、深刻な暴走族の高齢化問題にまで触れているところが興味深い。

武力によって水源を独占支配するイモータン・ジョーは、彼の演説の際に集まる民衆に向かって、山の上から水を放射し、「恵み」を与える。

このシーンは、「映画の父」と呼ばれるD・W・グリフィスによる『イントレランス』の群衆スペクタルシーンを想起させられる。

本作を観て、ある種の荘厳さや、謎の感動を受ける理由のひとつは、リュミエール、グリフィス、フォードなどによる、映画史の重要な作品を振り返るような、映画そのものへの尊敬を感じるからなのではないだろうか。

そしてそれは、クエンティン・タランティーノ監督作品がそうであるように、基になった映画作品をたとえ見てないとしても、なにかゴツンとした感触として、心に残るものである。

そしてマックス達が進む、一直線の往還というのは、権力者による奴隷たちへの圧政、奴隷たちの蜂起反逆という構図を、地理的な動きとして象徴的に表現したものにもなっており、アクションそのものが、そこで行われている本質的な闘争の意味と重なることで、叙事と叙情が統一化された、ある種の映画的快感と美が立ち上がってくるのである。

芸術映画のファンの多くが、本作に惹かれるというのは、本作がおそらくこのような映画本来の持つ美についての映画になっていることにも起因しているのではないだろうか。

前述した奴隷の蜂起、革命というテーマは、映画全体にまたがるものであり、そのことは、輸血用の血液袋として扱われたマックス、子産み女という役割を課された五人のワイブズ(妻たち)、戦争の道具にされ特攻する若者達ウォーボーイズなど、意志が剥奪され、人間であることを否定された者達が、自由に生きる権利を得るために闘争するという構図から明らかだ。

ウォーボーイズは、イモータン・ジョーのために戦い命を落とすことは、武人の誉れであり、何よりも尊い行いだという教えを受けている。

洋の東西を問わず、このような兵士を育て上げること、また兵を捨て石に使い、命を捨てさせることは、歴史的に何度も行われてきたことであって、きわめて現実的な話だ。

ワイブズ達を乗せたトレーラー、ウォータンクが決死の覚悟で、砂漠の大砂嵐に飛び込んだ際も、嵐の中まで追ってきたのは、ウォーボーイズのみであった。

彼らは、無謀に車を走らせたあげく、風で舞い上がり燃えながら空中に散っていく。

このシーンでは、物悲しいメロディーの荘厳な合唱曲が流れ、若き死の犠牲に胸を熱くさせる。

しかし、よくよく冷静になって考えると、結局のところ彼らの尊い犠牲とは、ただ逃げた女達を連れ戻すためのものでしかない。

彼らの命は、イモータン・ジョーの私物と化しており、実際は一個人の欲望のために犬死にしているのに過ぎないのである。

ウォーボーイズのひとり、ニュークスは、仲間達が死んでいく光景を見ながら、「なんて最高の日だ!」と、自分の口に銀色のスプレーを吹きかけて盛り上がり、自分も名誉ある死を遂げようとする。

彼による二度目のワイブズ奪還は、尊敬するイモータン・ジョーに直接作戦を命じられ、再度スプレーをかけてもらう。ニュークスは、天にも登る気持ちで、命を捨てて走り出す。

だがその想いとは裏腹に、無様な失敗を演じ、その様子をジョーに見られ、失望されてしまった。

生きる意味を失ったニュークスは、深く絶望し、ただ泣き続けるしかなかった。

ワイブズのひとり、赤毛のケイパブルは、そんな彼を見て、優しい声をかける。それはおそらく、同じように自由意志を剥奪された者としての同情からだろう。

彼女は、ニュークスの唇に優しく指を触れる。この行為は、ウォーボーイズが噴射する乱暴なスプレーとは対照的な、あたたかみのある人間の愛情を象徴する。

ニュークスは、おそらく初めて、このような人間の愛情に触れたのだろう、このときから、彼女を守ることが、先天的に寿命の短い彼の新しい生きる意味となる。

ニュークスは戦いの中で命を捨てるが、それまでの短い時間、彼は人間として生きることができた。死に際するその顔は、以前までの死への憧れに高揚した面持ちではなく、ケイパブルへの愛情に満ちた、穏やかな表情であった。

子産み女と呼ばれる、イモータン・ジョーのハーレムの一員となったワイブズは、ジョーの欲望を満たし、彼の子孫を残すためだけの存在である。彼女らは民衆の中から厳選された、容姿端麗で健康的な女性達だ。そして、ジョーの私的財産として、巨大な金庫のような扉に守られた後宮に幽閉され、貞操帯を装着させられる。

そして子を産んで飽きられてからは、大量の餌を与えられ肥え太らされた後、乳牛のように搾乳機で母乳を絞り取られ、家畜として生きる運命が待っている。

女達は、自分の現状や将来を予測しており、あてつけとして壁に、「私達は物じゃない」「私達の息子を軍人にはさせない」などとメッセージを残し、逃亡計画を実行する。ちなみにこのメッセージを映す演出も、無声映画的なアプローチである。

このような性的・家畜的搾取システムは一見、現代社会ではあり得ない地獄のような世界であると思えるが、よくよく考えてみると、現実の国内外における保守的な家父長制が理想とする社会観と、本質的にはあまり変わりがないことに気づく。

実際、日本においても、保守系の政治家が少子化問題について、「産む機械」であるとか、「装置の数は決まっている」と、女性を機械や装置に例えたことがあった。現実の社会における女性にとって、イモータン・ジョーが司る社会は、このような、至るところで現れる偏見に絶えずさらされる、実際の社会と地続きにあるのだ。

彼女達をジョーの支配から解放するため、ウォー・ボーイズの中で、女性でありながら異例の大隊長に任命された、片腕が義手の女、フュリオサは、ジョーを裏切り、ワイブズ達を逃がす手助けをする。

この女偉丈夫を、芯のある美貌の女優、シャーリーズ・セロンが、可愛らしさを捨てたような丸刈りになって演じていて、とてつもなくかっこいい。

おそらく彼女がワイブズを助ける理由は、かつて少女であったとき、彼女もまたワイブズか、それに準じる一人であった経験からであろう。

フュリオサは、女達を逃がす戦いの中で瀕死の重症を負いながらも、最終的にジョーにとどめを刺し絶命させる。その刹那に彼女の口から出た、「私を覚えてる?」という台詞には、彼女の積年の恨みや、支配からの解放など、さまざまな感情がズシンと重く感じられる。「フュリオサ」は、言うまでもなく”Fury”、男による都合のよい世界に反逆する、「怒れる」女の象徴であろう。

イモータン・ジョーは、放射能汚染の影響から、呼吸用のマスクを手放せない体になっていた。

彼の産ませた子供達も、呼吸器や他の部分に障害を持っていて、追跡中に死亡したワイブズのひとりが孕んでいた、生まれることができなかった子供に障害が無かったという事実を知ると、ジョーは怒り悲しんだ。

老いたジョーは、自分を不滅の者にするために、自分の遺伝子によって長く生きられる跡取りを得ることが悲願になっていたのだと思われる。

この、我が子に軍団や利権を相続させ、世襲させたいという欲望も、ジョーの俗っぽく保守的な価値観を感じさせる。

イモータン・ジョーの世界は、現実の世界を、皮肉をこめ風刺したものなのだ。

落石を乗り越え、鬼のような形相でワイブズを追うジョーからは、人間性の負の部分である我欲とは、かくも執念深く凄まじいものかということを感じさせられる。

この迫力からは、人間の尽きぬ欲望の果てを描いた、エリッヒ・フォン・シュトロハイム監督の無声映画の傑作『グリード』をも想起させられる。

そして、『グリード』のラストシーン同様、滅びゆくジョーに対して、一抹の悲しさ、あわれさがあるように感じるのは、そのような欲望は、程度の差こそあれ、全ての人間の中にあることを、我々は本能的に知っているからなのだろう。

だが、ジョーの象徴する価値観は、いつか打倒されなければならないものなのだ。

イモータン・ジョーが死に、彼の巨漢の息子、リクタスは怒り狂い、断末魔の雄叫びをあげながら、横転する車に巻き込まれ絶命する。この光景が意味するのは、男性崇拝のマッチョな価値観の終焉である。

前三作においてマックスを演じたメル・ギブソンに代わり、新しく配役されたのが、『ダークナイト ライジング』の敵役ベインを演じたことで有名な、ハンサム俳優トム・ハーディである。彼は、ニコラス・ウィンディング・レフン監督の、実際の事件を基にした暴力的な作品『ブロンソン』でも、狂った男を演じていた実績があるので、本作に抜擢されたのだろう。

だが、何もしなくとも本当に狂ってるように見えるときがあるメル・ギブソンとは違い、トム・ハーディの個性は、柔和で知性を感じさせる。故に、「マッド」な雰囲気は、メル・ギブソンよりは比較的目減りしているといえるだろう。

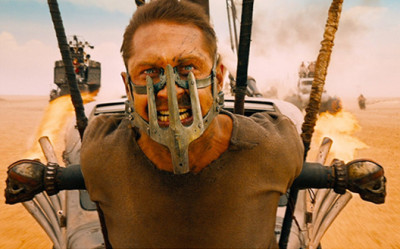

それでも、鉄の拘束マスクを着用させられ、セクシーな唇が隠れた冒頭のトム・ハーディの、ときおり白眼を剝いた鬼気迫る形相は素晴らしい。

本作における「マッド」とは、マックスがときおり、少女を始めとした、自分が暴走集団から救うことができなかった人々の姿を幻視し、その声を幻聴することを指すということが、内容を追っていくと解ってくる。

つまり本作のマックスは、かつて正義に燃えた警官であったが、自分の力が足りず、次々に助けを求める人々が死んでいくことを経験するに従って、次第に精神に異常をきたし、日常的にそれらの光景をフラッシュバックするようになってしまったのだろう。彼の「マッド」とは、その罪悪感から起因したものだ。

だが、女達と逃げることで、次第に幻影に悩まされる症状は緩和されてゆくように見える。そしてその幻は、マックスを正しい方向へいざなう導き手にすらなる。

それまでのマックスは、警官を辞めて以来、暴走軍団から逃げ回り放浪しながら、正義のために戦うことをあきらめ、ただ自分が生き残ることを優先する人間になっていた。それは、一人でトレーラーに乗って逃げようとしたり、そのために無防備な女の脚に向かって銃を撃つことも厭わないことから、明らかである。

だが、彼の深層心理では、自分のかつて信じていた正義の炎が絶えずくすぶってもいた。

マックスを苦しめる「マッド」は、同時に、彼の人間性を目覚めさせる希望でもあったのである。

「血液袋」として扱われたマックスは、血液を失ったフュリオサに、自らすすんで自分の血を与えるまでに、昔の自分を取り戻していた。

ここで彼は、「俺の名前はマックスだ」と、初めて自分の名を名乗った。

この本来の理性を取り戻したマックスを描くからこそ、トム・ハーディが配役された意味がある。

これまで、この物語について、「おそらく、おそらく」と書いてきたが、前述したように、劇中で言葉による説明がほとんど無いため、このように画面による情報によって、背景を推測する他はない。

しかし、それでも見る者にしっかりと情報が伝わってくるというのは、相当に計算した上で画面が設計されているということだ。それは、物語のレベルでもそうだし、テーマや美学のレベルにおいても同様である。

例えば、ジョーの砦のみすぼらしい民衆のキャスティングは、「これぞみすぼらしい民衆」と思わされるほど完成度が高い。

ここまで洗練されると、一流のブロードウェイ作品のようなプロフェッショナルの世界だと感じる。

複数の要素がきわめて高いレベルにあるからこそ、それぞれの要素で様々な価値観の観客に広く受け入れられる。

そこでは、これまでのような荒削りな魅力は失われているし、理屈に支配され過ぎているのも事実かもしれない。だが、今さら昔の方法論に戻るわけにはいかないという事情も理解できる。ジョージ・ミラー監督は、与えられた条件の中でほとんど最良の選択肢だけを選び取っているように、私には感じられる。

砦を奪取し、正義を取り戻したマックスと、自由に生きる権利を勝ち取ったフュリオサの別れは、ただ視線を交わし、小さくうなずくのみだ。

本作には、かつてのハリウッドの典型的なアクション映画にあるような、生き残った男女の抱擁やキスシーンなどは無い。人間性を取り戻した二人は、男女の壁を超えて、人間として生きる同志として尊敬を払うのである。

その視線のやり取りには、何よりも熱い精神性が宿っている。この、無言だが雄弁なシーンは、男女の性差にこだわらない、あたらしい世界を感じさせ、同時に、言語に頼らない「映画」という表現の本来の魅力をも取り戻している、『マッドマックス 怒りのデス・ロード』のラストシーンにふさわしいものになっている。

ブログに書き忘れたけど、武器将軍はNRAとか軍需産業、人食い男爵は悪徳雇用の資本家のこと言ってんだと思う。それが政治とか宗教とかと結託して国を悪くしている。

— k.onodera (@kmovie) 2015, 7月 5

現代社会に生きる民衆やマイノリティは、日々、政治や宗教や偏見や差別や資本家や暴力に脅かされているようなもので、それを「怒りのデス・ロード」は視覚化しているんだと思う。それに屈するか、逃げるか、戦うかという選択を見る者に委ねている。

— k.onodera (@kmovie) 2015, 7月 5

2 thoughts on “『マッドマックス 怒りのデス・ロード』は映画の始原を辿る”