宮崎駿は『風立ちぬ』の完成報告会見の席で、記者に「5年ぶりの監督作ですが・・・」と問われ、「5年ぶりじゃない、5年かかったんだ」と返答した。

『風立ちぬ』の実際の製作期間は3年程度であるが、このときの宮崎監督の発言は、『崖の上ポニョ』以後空白の2年、おそらく作品についての思索も合わせて「5年かかった」という意味で言っているのだろう。アニメーションという共同作業が必要な創作物でありながらも、そこに「個人の作家性」を認めて欲しいという主張が隠されているように感じるのである。

それならば製作期間8年、だが劇場用長編作品の監督としての空白期間を入れれば、「14年かかった」高畑勲監督の『かぐや姫の物語』は、彼が東映動画在籍時代に、内田吐夢を監督として計画された幻の「竹取物語」アニメーション化企画において、社内の公募による自身のアイディア(天人界=月から地球に落とされるまでの経過を冒頭部に挿入するなど)が採用されなかった件以来の、彼のなかにおそらく澱(おり)のように溜まり続けたであろう題材であったことを考えると、作家主義的な見方から、半世紀以上の期間にわたる、ほとんどライフワークに近い意味のものであると言っていいかもしれない。

高畑監督が「竹取物語」のモチーフに取り憑かれていたというのは、『ホーホケキョ となりの山田くん』の、ののちゃん出生のシーンを見ても明らかであろう。

「竹取物語」は、高畑監督を何故そこまで魅了するのか。

それは、この作者不詳の古典物語が文学的に、他に比肩するものがないくらい「強く」、そして価値のあるものだからだろう。

「物語の出で来はじめの祖」と古典作品でもいわれるように、「竹取物語」は、日本における物語文学の源流となっている。室町時代までに写本・口伝されるなかで洗練の極みに至った、日本人なら多くの者が知っていて、中学校の国語の教科書に必ずと言っていいくらいに序一段が紹介されるテキストは、我が国最初の「物語文学」であると同時に普遍的大文学であり、とくに我々日本人の無意識下において、直接的にも間接的にも、絶えず美意識や哲学の規範のひとつとして作用しているといっていいだろう。

明治以降、二葉亭四迷、坪内逍遥から始まり、森鴎外や夏目漱石などによって開花し後に爛熟した、日本の「近代文学」は、主に明治期以降の西洋化の波によって発展したものであり、「竹取物語」のような古典文学の傑作が持ち得ている、古来の日本人の営みからくる根源的普遍性に比べれば「実感」としての足腰が弱いのは免れ得ないし、文学という大河の先の細い支流のように、細分化されたひとつの可能性に過ぎない。

この物語が古典作品なかでも際だって胸を打つというのは、「人間の情」を極めてストレートに表現している点からだ。

地球と月、天と地の空間を舞台に、かぐや姫を想う育ての親の「情」、恩に思うかぐや姫の「情」が、見事に描かれる。そして「情」を超越した存在の天人と対峙するのである。

人間の「情」はあたたかく素晴らしいものだが、それは同時に「業」でもあり、これが存在するために我々人間は苦しめられもする。この真理は数千年、数万年先もおそらく変わらない。だからこそ、これを描ききった「竹取物語」は、比肩するものの無い強さがあるといえるのである。

また、貧しい竹取の翁の娘が、貴族の男達を翻弄させ、帝=天皇という、日本社会のヒエラルキーの最高位にある人物までも袖にされてしまうことから、人種や生まれによる差別を批判する痛快な風刺劇としても読むことができ、解釈によっては社会性も有しているとえよう。

シンプルな構成と簡潔な描写には、テーマに対し余計な要素など全く見られない。最低限の骨組みからつくられる究極の機能美は、同時に俳句・短歌のレベルに迫る抽象性をも「竹取物語」に獲得させ、真の芸術に到達させている。

現代の小説がこの作品に全く歯が立たないというのは、そもそも現代的な大量消費社会のなかでの商業主義が、製作における前提にあり、消費者へのサービスが要求される文脈が、人間本来の営みの普遍性を喪失してしまっているとともに、複雑さや難解さを追うことで、端正な完成度を維持できないという理由があるからであろう。

そういった社会において、古典文学のような求道的表現を志し、純粋なアプローチを取っている作家というのは、ごくごく希である。

東京大学仏文科出身の高畑監督が、文学についての造詣が深いということは、もちろん言うまでもないことだが、彼だからこそ、このような「竹取物語」の真の重要性に気づく知性と感性を持ち合わせているし、スタジオジブリで演出経験を重ねることによって、それを現代のアニメーション技術に活かす術を検討することもできるということになる。このモチーフ、日本最大の芸術作品といえる「竹取物語」のアニメーション化という大仕事に着手し、なにがしかの効果的な意匠を加え、ひとりの作家の作品として再構成するような離れ業を成し遂げるとするならば、それは文学への理解と、国内外のあらゆる表現に精通している高畑勲監督以外に考えられない。その意味では、VFXを駆使し、SFエンターテイメント映画としてスティーヴン・スピルバーグ的なアプローチをとった角川版『竹取物語』の市川崑監督や、内田吐夢監督よりも、さらに高い可能性と意義を感じるところである。

そう考えると、逆に「竹取物語」というモチーフの側が、高畑監督の作家的成熟を待っていたようにも感じられる。

『かぐや姫の物語』を鑑賞して、まず驚かされたのは、「絵が動くように見える」という事実を目の当たりにする感動を味わっている自分を意識することだった。

もちろんアニメーション作品なのだから、「絵が動くように見える」のは当たり前だが、私は、幼児がはじめてアニメーションに触れるように、あらためて絵が動くという、根元的なアニメーション表現そのものに驚かされているのである。

これは何を意味しているのだろうか。『かぐや姫の物語』が、そのような感動を、観る者に与えるとするならば、おそらくそこには、従来のアニメーション表現よりも、何らかの意味において、次元を超えた何かが隠されていると考えなければならない。

注意深く動きのある場面を見ていくと、ひとつひとつの動画のコマに、生き生きとした躍動感があるのに気づく。

鳥に、けものに、草木に、花に、生命が宿っている。

あたかも、この世には、作品の登場人物、そしてただの背景だったはずのもののなかに、「生命を吹き込む魔法」がかけられているように感じられる。それは、「生命の素晴らしさ」をテーマとした内容にも寄与しているはずである。

この表現において最も特徴的なのは、通常の2Dアニメにあるような、無機質でフラットな輪郭線を採用せず、墨絵や鉛筆画のようなムラのある有機的な線で作画をしているという点である。

この手触りに、まず私は、日本でも活躍するフランスの漫画家、フレデリック・ボワレの作品におけるヴィジュアルを想起させられる。

そういえば、ボワレの作品集の書籍の帯に、高畑勲監督が、何故かコメントをつけていたことも同時に思い出した。

ボワレの漫画製作手法は非常にユニークである。私は以前、出版関係者から聞いたのだが、彼はヴィデオ・カメラを使って被写体を撮影し、そのコマのなかで、漫画に使用するショットをPC上で選択・配置し、鉛筆で輪郭線を部分的にトレースし、線を取捨選択しながら各コマを完成させていくらしい。

その結果完成するのは、前衛的なまでにリアリティのある、おそろしく「映画的」な画面である。映画が漫画になったとしか言えないそのヴィジュアルに、私は当時衝撃を受けた。そしてこれを可能にするのは、ボワレ氏の傑出したセンスと、卓越した描写力であることも言い添えなければならない。

実写動画を製作に利用するという意味では、ディズニーや、リチャード・リンクレイターの『ウェイキング・ライフ』の「ロトスコープ」を想起させられるが、ここでとくに注目すべきは、その輪郭線が鉛筆で描かれていて、その濃淡を画面に利用しているということである。

彼は何故、ペンでなく鉛筆を使用するのだろう。

これについてボワレは、「スケッチや下書きの段階では勢いがあり魅力的に思われた線が、ペン入れの工程で失われてしまう」という説明をしている。

事実、鉛筆の濃淡を残したその完成作品は、コミック特有のポップな風合いは欠如するものの、代わりに圧倒的な迫真性を獲得している。

高畑監督が本作で希求したのは、まさにこのスケッチ画の持つ勢いではなかったか。

またそれに近い形で、台湾の漫画家・鄭問(チェン・ウェン)も、筆と薄墨を使った濃淡の表現によって、独自性と芸術性を担保している。

このような先鋭的表現と共通する魅力である「迫真性」が、『かぐや姫の物語』における輪郭線や淡い色づかい、かぐや姫疾走シーンなどの価値を大幅に高めているように感じられる。

そして、さらに注目すべきは、そのような生きた線が、アニメーションとして、一枚一枚の動画に描き込まれている点であろう。

その結果、画面は真っさらなスケッチ帳に描かれた画家の絵が、そのまま生命を得て動いているように見えるのである。

これはアニメーションの作画法としては、驚くべきものだと言わなければならない。そのようなラフな線画を動かすには、動画枚数全てにその画風を適用して、さらに違和感なく仕上げる必要が生まれるからである。

だが、このような表現がいままでアニメーションで達成されていなかったわけでもない。

例えば、カナダのフレデリック・バックや、ロシアのユーリ・ノルシュテイン、その弟子のアレクサンドル・ペトロフ、黒坂圭太などのアート・アニメーション作家は、十年以上の製作を覚悟した長期の個人作業によって、このような「生命感に溢れる」画面を表現している。

だが、スタジオジブリなどを中心とした商業作品における、日本特有の優れた技術は、このアート・アニメーションの流れとはほとんど無関係に成長してきたといっていいだろう。

これら作家主義的なヴィジュアルの製作は、スタジオでの多人数作業には効率が悪すぎるし、また統一感を保ったままでの分業にそぐわないからである。

だが、高畑監督はそこに道を作ろうというのである。

本作は、高畑監督の信任の厚い、スタジオジブリの田辺修が、絵コンテ・演出まで行い(共同演出のクレジットを固辞したといわれる)、右腕となって監督をサポートしたらしい。

田辺修のアニメーターとしての特長は、生活におけるキャラクターの動きの機微を、魅力的に見せる技術である。

また、美術の『となりのトトロ』以来、ジブリ作品を多く手掛けている男鹿和雄は、今回は日本画と絵本を組み合わせたような世界観をつくりあげている。この前に、絵本調の自身の監督作、『種山ヶ原の夜』をスタジオジブリで完成させているのは偶然ではないような気がする。

このようなスタッフとの共同作業によって、作家主義的に統一された絵づくりが目指せるというのは、非常にエキサイティングだ。

しかしこのようなアヴァンギャルドな表現を可能にするためには、おそらく、従来のアニメーション製作には無かった手法を取らざるを得ないはずだ。

公式の資料にあたると、今回の製作にあたっては、これまでのスタジオジブリではなく、新たに「第7スタジオ」という製作現場を、ジブリ外にわざわざ設立させ、多くのスタッフを新しく募っていたことが分かる。

その手法の内容については、詳しいメイキング映像などがまだ見ることができない現在、想像する他はないが、この事実からは、何か全く新しい手法の挑戦が、そこで行われたということを裏付けている。

従来のアニメーション製作とは、脚本を元に監督など演出家が「絵コンテ」を描き、それを元に実際の画面に合わせた「レイアウト」を作る。そこまでは本作も同じだろう。

その後、レイアウトどおりに、各々の絵が「作画」「背景」に振り分けられる。

「作画」はまた、「動画」、「原画」の作業に細分化され、原画マンが描いた数枚の絵の中間部分を、動画マンがつなぐということになる。

「レイアウト」は一枚絵であるため、「生きた線」によってスケッチされた、絵画的魅力を依然として保持している。

だが、多くの手描き2Dアニメを見れば分かるとおり、人物・キャラクターの絵は、最終的にはフラットな輪郭線で表現され、パーツごとにベタ塗り(いわゆるアニメ塗り)で単純に彩色される。つまり、生きた感触が得られるレイアウトに比べ、完成品は個性のない、死んだ線、死んだ彩色になってしまう。

これは動画マンが悪いということでなく、そういうシステムでなければアニメーションの品質を保てないという、製作者側の事情があるということだ。

結果的に、我々観客は、そのような事情によって、死んだ線、死んだ彩色を見せられているということになる。

しかし実際、『かぐや姫の物語』のように、逐一線が躍動する画面では、塗る範囲の判別が難しく、彩色が困難をきわめるはずだ。

これを解消するひとつの方法としては、はじめに従来のアニメのようなフラットな線を描くことで、その指定された範囲を彩色してから、その後「生きた線」を、フラットな線の上にトレースするかたちで描き加えて、元の線を消す、という方法。もしくは、生きた線が描かれた動画に合わせるように、ひとコマずつ違和感がないように「生きた彩色」をしていく方法が考えられる。

いずれも膨大な手間がかかる作業である(完成品を見ると、線に比べ彩色が安定していることから、おそらく前者の方法がとられているだろうと思われるが)。こう考えると、本作の製作が遅れた理由も納得できる。

ヴィジュアル面において、画面のなかに何も描かれていない真っ白な「余白」部分が存在することも特徴的だ。

この白っぽい画面に疑問を持った観客が多いかもしれないが、そもそもこれに強烈な違和感を感じてしまうというのは、我々の側が、既存のアニメーション表現という、限定された様式に慣れきってしまっていることを、逆に示しているともいえる。

私が最近、日本の商業アニメについて問題だと感じるのは、描かれる人物と背景の絵の統一感の欠如が、顕著になってきたということだ。

日本には背景専門の製作会社もあったりするのだが、本作の美術も務める男鹿和雄に代表されるジブリ作品も含め、現在の日本のアニメーションは、実写と見紛うようなリアリティのある美麗な背景画が重用されているという状況がある。

多くの手描き2Dアニメは、前述したように、人物・キャラクターの絵は、際だった輪郭線で表現され、パーツごとにベタ塗りで彩色される。反対に、背景画は濃淡や中間色、さらに光などの特殊効果を駆使して、リアルに表現される場合が多い。

何故、人物の絵に色の濃淡が使えないのかというと、実際に人物の絵を動かす際に、濃淡までもが違和感なく動くような緻密な彩色をすることは不可能だからだ。しかし、背景画は動かないため、心おきなく濃淡や中間色を駆使しリアリティを発揮できる。

そのような製作側の事情から、我々は違った表現手法がひとつの画面に同居している、奇妙な絵を見せられる。

例えばアニメの劇中で、押し入れにダンボール箱がいくつか入っているような画面があったとして、その中のひとつが濃淡によって塗り分けられている背景から浮くように「アニメ塗り」になっている場合がある。こういうとき、このダンボール箱が、この後人物によって動かされるということが事前に観客に分かってしまうのである。

これはかなり奇妙なことなのだが、このような手法に慣れきっている観客は、作り手との暗黙の了解によって、無意識的に納得しているという状況があるのだ。

無論、アニメの作り手達の多くは、このような表現上の不備や違和感を常に感じながら、ときには工夫をし、それを軽減もしくは強調するなどしながら、アニメの世界に初めて映画的リアリティを持ち込んだ2Dアニメーションの始祖ともいえるディズニー・スタジオによって体系化されてきた、伝統的技術を利用している。

それでも、『白雪姫』以後のウォルト・ディズニー存命中のディズニー作品や、またワーナーブラザーズのアニメ「ルーニー・テューンズ」の全盛期においては、背景画と人物・キャラクターの絵が、センス良く調和しているし、とくに後者にはポップアートのような芸術性も生まれている。

このような歴史的にも非凡な作に比べると、スタジオジブリの宮崎監督作も含め、非常に多くの日本のアニメーション作品が、ヴィジュアル上の意味において、アート作品の域に達しているとまでは言い難い。

実写的な背景づくりは、単体としては素晴らしいものもあるが、それが細密になり、リアリティを増せば増すほど、違和感が増大するという弊害もある。

そのような製作手法が形骸化し、絵柄や作風とは関係なく、「とにかく実写的な美麗な絵で背景を埋めればいいんでしょ」という、投げやりな態度の作品も、近年では多くなってきている。

このような細密な風景の絵というのは、「細密である」というだけの意味において圧倒される部分もあるが、ただ「実写のよう」なだけに見える事務的なものも多い。いかに細部まで描き込もうが、エフェクトをかけてリアリティを高めようが、それがその作品の持つ本質的な可能性を引き出す効果が見られないのならば、時間と手間さえかければできてしまうような性質のものであり、反想像的とすらいえる。

だからその場合、背景画自体に個性が生まれることはないし、ただリッチな絵づくりとして利用される「リアリティのある背景画」は、それ以上の何の価値も持たず、商品としての品質をただ維持するためだけに用意された、貧しいものになっているのである。

その中で、高畑監督の『ホーホケキョ となりの山田くん』は、コンピュター・グラフィックスを駆使し、従来の製作手法を意識的に変えることで、単純な絵柄ながら、人物と背景を、背景画と同等に水彩のタッチで濃淡をつけ、一致した状態で表現することに成功した。

絵に鈍感な観客は、描き込みの多い絵柄こそがリアルな表現と思いがちなのだが、ここでの山田くん達キャラクターは、キャラクターと背景画の統一感から、それ以上の根本的なリアリティを獲得し、この時点で2Dアニメーションを次のステージまで進ませているということになる。

『ホーホケキョ となりの山田くん』は、ニューヨーク近代美術館(MoMA)での、ジブリ全作品上映イベントの際に唯一、キュレーターに請われ、永久保存のために収蔵された作品であるというのは、高畑監督のこのような表現上の達成が、優れて革新的な芸術的価値を獲得していることを示している。

『かぐや姫の物語』は、そのような試みがさらに純化・徹底され、日本の絵巻物を思わせるような、広い余白によって画面が構成される。

ソビエトの巨匠セルゲイ・エイゼンシュテインは、歌舞伎や日本画について、空間認識の独自性を指摘する。ヨーロッパ文化では、隙間があればそこに像を置いてみたり、フレームの中を全て埋めようとしがちだが、日本の文化は、何もない空間を充実したものにしてしまうという。

同時に、こと映画においては、あまりそのような日本の美点が活かされず、画面づくりは欧米の模倣になっている、というようにも述べている。

だが、この余白の使い方というのも、決して日本独自のものというわけでもなく、前述したフレデリック・バックは、見事にスケッチ風の余白を利用しており、多数のアート・アニメーションを作り出してきた上海アニメーション(上海美術電影製作)特偉監督の『牧笛(ぼくてき)』などは、60年代の段階で、余白が充実した水墨画風のアニメーション表現の達成を遂げている。

とはいえ、そのような試みをしながらクォリティまで保持した希有な芸術作品は、世に多く存在しているというわけではない。優れたクリエイターが、信念を持って新しい技術の発明に挑戦したからこそ生まれるのである。

そして『かぐや姫の物語』は、その感覚を、大勢の作業者と共有しながら、最も進んだ表現で提出する。

これは、同じようにコンピューターを利用していながらも、現在ディズニー・スタジオやピクサーなどによって隆盛を極めるフルCG・3Dアニメーション技術への、最も効果的なカウンターになり得るだろう。

このような作り手が切り拓く革新的な試みに対し、我々観客は、まず正当な理解をするということから始めなければならない。

この余白の充実には、描きたいものを描く、描かないで良いものは描かなくて良いという利点が存在する。前述したような形骸化された、事務作業としての背景画をいやいや描く必要がない。だから観客も、野心の欠けた、ただ実写的な画面で貧しい気分にさせられることがない。

ただその反面、余白が多すぎることで、表面的な意味において単純に画面が寂しくなるという問題もはらむ。そこは、描く部分に余力を投入することによって、観客を魅了するほかはない。作り手の技量、アニメーション独自の卓越した技術と創造性が問われるのである。

高畑勲の初監督作『太陽の王子 ホルスの大冒険』は、大勢の新進アニメーター達が熱意をそそぎ込んだ、たいへんな意欲作で、個々のシーンの完成度も驚くほど高く、画面も非常にリッチだが、村が銀色オオカミに襲われるシークエンスは、他のシーンでスタッフが力尽きてしまったのだろう、静止画のみで処理するという苦肉の策がとられている。

そんなことになったのは、全てのシーンに夥しい数の動画枚数を投入しようとしたり、豪華な背景を用意しようとしたという、熱意故の失敗という意味が大きい。

そしてそれは、「実写映画的」なリアリティを希求した結果でもある。

そもそも、このような実写映画の美点を取り入れたのは、『白雪姫』において、実写映像を利用して作画する方式(ロトスコープ)を使ったウォルト・ディズニーである。

この時点で高畑監督の創造性は、いまだディズニー・アニメの持つ価値観のなかに収まっていたということがいえる。

『太陽の王子 ホルスの大冒険』の元になっただろう、ロシアのアニメーション作家レフ・アタマーノフによる傑作『雪の女王』からして、ディズニーの強い影響下にあったのである。

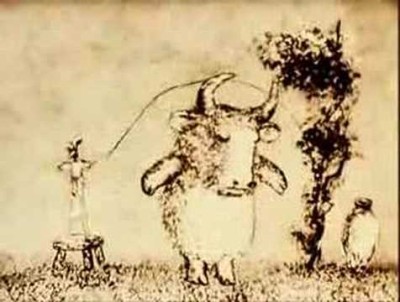

今回の『かぐや姫の物語』が、脱・ディズニーを宣言していることが分かるのは、劇中のかぐや姫の落書きが、「鳥獣戯画」を模したものである点からも理解できる。

鳥獣戯画は、カエルやうさぎなどを擬人化した日本画であり、「日本の漫画の原点」とも呼ばれる。また、巻物を手で送ることで映画(時間)の概念を加え、このふたつの合わせ技により、これらが「アニメーション」の雛形であることを伝えている。

このことから、アニメーションの原点がディズニー以外にあり得た、そしてこれからもそこから出発することができるし、発展し得るということを強調しているのだ。

これは、「竹取物語」の文学的な再構成が、日本の物語の源流に遡る行為であるということにもシンクロしている。

インタビューにおいて高畑監督は、「ディズニーは、すでに無声映画時代から絵を描いていません。あとの半生は、優れた才能を集めてイメージを伝え、しかもその人たちの能力を、過酷なまでに、実に見事に引き出したわけで……そういうアンサンブルを作り出すことに徹していました。彼が『絵を描かない』と決めた判断力はすごかった、とぼくは思います。なぜならそのことによって、ディズニー自身が『自分で描いていることの狭さ』から脱出できたのですから。」と述べている。

高畑監督は宮崎監督のように、先頭に立って作画をするわけではなく、それよりも彼の言うようにアンサンブルの構成、脚本、そして表現手法の根本的改革を目指している。

ここから、ウォルト・ディズニーとの共通点と、ディズニーを意識し目指そうとする監督の心情が読みとれる。

彼がそれを成し遂げようとするのに必要なことは、ディズニーが新しい手法で2Dアニメーションのスタンダードを完成させ、後の道筋を作ったのと同じように、全く新しく圧倒的な価値を持った独自の手法を完成させることに他ならない。

またそれは同時に、自らも一スタッフとして絵を描く「闘将」宮崎駿との、意識的な差別化を意図したものであるかもしれない。

・・・

「『かぐや姫の物語』 【上巻】」では、主に本作の技術的な革新性について述べた。

【下巻】「アニメに反逆する、おんな」では、主にシナリオについて、「姫の犯した罪と罰」を中心に考察をしたい。